Симптомы острого катара верхних дыхательных путей

Клиника сезонного гриппа у детей чрезвычайно многообразна. Этот полиморфизм касается не только клинической картины, но и патоморфологических изменений; последнее вполне понятно, так как причиной смерти является не острый катар как таковой, а присоединившиеся к нему осложнения.

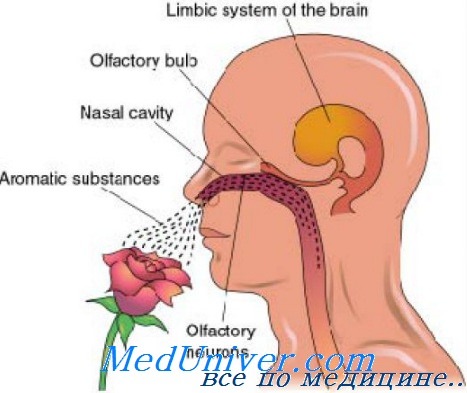

По мнению Г. Н. Сперанского, можно до известной степени провести дифференциальную диагностику между эпидемическим (вирусным) и сезонным гриппом на основании начальных признаков заболевания. При эпидемическо м гриппе о бщие явления токсического характера обычно предшествуют катаральным явлениям, сезонный же грипп начинается с катаральных явлений с последующей интоксикацией за счет продуктов измененного обмена веществ. Для раннего детского возраста одним из патогенетических факторов катара верхних дыхательных путей является снижение сопротивляемости организма ребенка под влиянием условий окружающей среды и нарушения гигиенического режима. Вопрос о значении простуды в этиологии катара верхних дыхательных путей следует рассматривать с точки зрения физиологического анализа влияния внешней среды на организм.

Наблюдения, проведенные Институтом физиологии Академии медицинских наук над отраженными реакциями организма при местных охлаждениях, дают ряд практически важных положений. Конечный эффект отраженного рефлекторного ответа сосудов слизистой носа на охлаждение складывается из последовательного сужения и расширения сосудов, в чем по существу и состоит острый катар слизистой. При часто действующих Холодовых раздражениях эта реакция незначительна, в чем и заключается тренированность, закаливание организма. Известно, что слишком оберегаемые от охлаждения изнеженные дети особенно легко болеют катарами слизистых верхних дыхательных путей.

Как при остром катаре дыхательных путей, вызванном микробами или вирусами, так и при охлаждении слизистые оболочки верхних дыхательных путей дают крайне схожие клинические реакции. Они заключаются по существу в реакции сосудов — гиперемии, отеке, лейкоцитарной инфильтрации, образовании выпота и пленок. Однако при сезонных катарах заболевание обычно развивается постепенно и редко сопровождается выраженными раздражениями нервной системы, которые наблюдаются в результате нейротропного действия гриппозного вируса. Но даже неосложненный катар верхних дыхательных путей, ограничивающийся только катаром носоглотки, является опасным заболеванием для ребенка первых месяцев жизни, так как, с одной стороны, ребенок бывает лишен возможности сосать, а с другой, при этом заболевании достаточно часто имеют место различные осложнения, в первую очередь отиты и пневмонии .

У детей первых двух лет жизни при узости дыхательного просвета гортани и трахеи и значительной податливости их хрящей ларингит иногда принимает форму ложного крупа со стенозом. Врач нередко затрудняется провести дифференциальную диагностику между ложным и истинным крупом. Особенно часто явления ложного крупа встречаются у детей экссудативного пастозного склада.

Катаральная форма у детей ясельного и дошкольного возраста проявляется в ряде случаев разлитым бронхитом с включением средних и мелких бронхов. Клинически это выражается вначале сухим, а затем влажным кашлем с обилием сухих и влажных хрипов; в большинстве случаев течение таких бронхитов нетяжелое. Совершенно иную картину наблюдаем мы у детей раннего возраста: катары мелких бронхов вследствие их узости и обильной васкуляризации создают условия для закупорки концевых отделов и выключения значительной поверхности легких из дыхания. Следствием этого является тяжелый бронхит с приступами мучительного кашля, цианозом, одышкой и втяжением податливых мест грудной клетки по линии прикрепления диафрагмы так называемый капиллярный бронхит.

Обычный острый катар дыхательных путей в раннем детском возрасте редко принимает чисто токсическую форму с реакцией центральной и вегетативной нервной системы. Гораздо чаще приходится встречать в этом возрасте катарально-токсическую форму, т. е. развитие интоксикации одновременно с катаральными явлениями или вскоре после них; интоксикация проявляется рядом клинических признаков, свидетельствующих о более или менее значительной реакции нервной системы: рвотой, беспокойством, ригидностью затылка, а иногда и судорогами.

Как уже говорилось выше, формы острого катара дыхательных путей чрезвычайно многообразны и катаральные явления иногда выражены нерезко. Различна и температурная реакция не только в смысле длительности лихорадочного периода и высоты температуры, но и в отношении характера начала и конца лихорадки. В среднем неосложненный катар дыхательных путей продолжается 3-7 дней (постепенное или внезапное начало, кризис или лизис). Затяжные его формы у маленьких детей обычно связаны с каким-нибудь осложнением, дающим маловыраженные симптомы, например с пиелитом , антритом, отитом. Однако вполне возможны случаи затяжного субфебрилитета с периодическими обострениями и при отсутствии осложнений, особенно у детей с чувствительной лимфатической системой.

У детей затяжные формы таких катаров безусловно существуют, в первую очередь у детей дошкольного и школьного возраста. К ним относится так называемый pharyngitis granulosa, характеризующийся небольшими плоскими овальными возвышениями на сухой слизистой задней стенки глотки. Pharyngitis granuosa вызывает упорный сухой кашель, длящийся неделями и легко возвращающийся при малейшей простуде.

Вполне вероятно, что в этих случаях имеет место неспецифическая интоксикация как за счет тонзиллита , так главным образом и за счет хронического поражения мелких лимфатических узлов, особенно шейных.

Однако надо отметить, что при катаре дыхательных путей особенно страдает вся система органов дыхания — ее верхние, средние и глубокие отделы. Трудно допустить, чтобы у маленького ребенка переход катаров дыхательных путей в пневмонию носил последовательный, поступательный характер, так как нередко пневмония развивается бурно, вслед за катаральными явлениями в носоглотке. Вполне допустимо так называемое скачкообразное распространение процесса гематогенным и лимфогенным путем.

В развитии пневмонического процесса большое место принадлежит скоплениям лимфоидной ткани в легких. Вполне правилен взгляд на них, как на своего рода барьер, задерживающий токсины и какие-то белковые тела — продукты нарушения жизнедеятельности клеток. В связи с этим в лимфатических узлах развивается гиперемия и гиперплазия лимфоидных фолликулов, а богато васкуляризованная ткань легкого ребенка реагирует ответной гиперемией и, вероятно, также пролиферативным процессом, т. е. находится в предпневмоническом состоянии (легочные приливы, флюксии, лимфостаз).

Все сказанное полностью подтверждает значение заболеваний дыхательных путей в патологии раннего детского возраста. При заболевании ребенка раннего возраста даже легкой формой катара дыхательных путей важнейшие системы его организма — система дыхания, пищеварения и нервная — находятся в преморбидном состоянии.

Чем моложе ребенок и чем лабильнее у него обменные процессы и защитные физиологические барьеры, тем опаснее для него заболевание дыхательных путей, а у новорожденных оно может дать не только токсическую, но и септическую форму.

Особого внимания требуют к себе рецидивирующие и затяжные формы катаров, ослабляющие сопротивляемость организма ребенка. В таких случаях, помимо самого широкого использования свежего воздуха (независимо от сезона) всеми возрастными группами, должна быть применена лечебная гимнастика, облучение ультрафиолетовыми лучами, соллюкс, УВЧ терапия и водные процедуры. В борьбе с рецидивами острых катаров у детей первых месяцев жизни хорошее действие оказывает гемотерапия — введение крови матери (по 5-7 мл 4-5 раз) или введение гамма-глобулина. Оба эти мероприятия надо отнести к биогенным стимуляторам, активирующим ретикуло-эндотелиальную систему. После затяжного и рецидивирующего гриппа нередко развивается анемия гипохромного типа, для лечения которой показаны препараты железа, печени, витамины, особенно витамин С, В1 и В12.

Во всех случаях затяжного субфебрилитета необходимо исключить обострение туберкулеза и местных очагов воспаления.

Единственно верное средство в борьбе с хроническими и рецидивирующими формами острого катара дыхательных путей — это систематически проводимое закаливание ребенка. Последнее особенно необходимо потому, что заболевание у таких детей принимает очень острую и тяжелую форму.

Острый катар верхних дыхательных путей у детей, лечение

Сезонный грипп, или сезонный лихорадочный катар дыхательных путей, клинически представляет собой острый лихорадочный назофарингит. Это одно из наиболее частых заболеваний, встречающихся в детском возрасте, причем в раннем детском возрасте острый лихорадочный назофарингит может давать тяжелую клиническую картину и приводить к целому ряду осложнений. Читать далее о причинах заболевания — Этиология острых катаров верхних дыхательных путей

Острый лихорадочный назофарингит протекает определенными периодами и поэтому до известной степени имеет циклический характер. Чаще всего, особенно в раннем детском возрасте, может иметь место более или менее выраженный продромальный период, характеризующийся общей вялостью, иногда диспепсическими расстройствами с явлениями некоторой интоксикации. Этот период может длиться 2-3 дня и затем переходить в стадию катара, обычно сопровождающегося лихорадочным состоянием и разной степенью общей интоксикации.

Для острого назофарингита характерно общее недомогание, небольшое повышение температуры, познабливание, головная боль, шум в ушах. В носоглотке ощущается сухость, что вызывает иногда жажду, слизистая носа раздражена, следствием чего является чиханье, закладывание носа. Дыхание через нос затруднено, сон нарушен. В дальнейшем появляются более или менее обильные прозрачные выделения, раздражающие кожу верхней губы. Через 3-4 дня выделения становятся более густыми, тягучими, богатыми муцином и слизью. Слизисто-гнойный и гнойный характер выделений указывает на хронический процесс. Острый насморк нередко является первым этапом дальнейшего распространения процесса — поражения гортани, трахеи, бронхов. Педиатр всегда должен тщательно осмотреть полость носа через ноздри и обращать особое внимание на состояние носовой перегородки, особенно при гнойном и сукровичном отделяемом (инородное тело, дифтерия носа). Для осмотра ребенка сажают против света и, приподнимая кончик его носа, осматривают слизистую, поворачивая голову вправо и влево. Конечно, еще удобнее применить при осмотре носовое зеркало (переднюю риноскопию).

При остром катаре и назофарингите у детей старшего возраста отмечается вялость, головная боль, плохой сон, а у маленьких — чаще беспокойство, а иногда и более или менее выраженные менингеальные явления, которые могут иногда сопровождаться особой позой ребенка с запрокинутой головой, что способствует более легкому поступлению воздуха в верхние дыхательные пути.

Наряду с этим у некоторых детей продромальный период острого лихорадочного назофарингита не бывает выраженным и заболевание начинается высокой температурой, иногда общими судорогами. Чаще это бывает у детей с латентной спазмофилией.

Температурная кривая при остром назофарингите чрезвычайно разнообразна: наряду с однодневной лихорадкой может наблюдаться и более продолжительная, принимающая волнообразный характер в зависимости от включения в процесс шейных лимфатических узлов, развития тонзиллита или какого-либо другого осложнения. Довольно типична картина зева, обусловливающая название этого заболевания: задняя стенка зева, а отчасти язычка и миндалин, гиперемирована, иногда отечна; у старших детей наблюдается типичная катаральная ангина , а иногда, даже при отсутствии выраженной катаральной ангины, болезненность локализуется главным образом в области дужек и язычка.

Наличие типичной гиперемии зева при банальном назофарингите позволяет отличать его от коревого назофарингита в продромальном периоде. Обычно вместе с катаральным состоянием носоглотки появляется мучительный сухой кашель в течение 1-3 дней, не поддающийся какой-либо терапии. Такой мучительный кашель нельзя объяснить только развитием трахеита и трахеобронхита, хотя обычно лихорадочный назофарингит (или сезонный катар) поражает всю систему органов дыхания. По-видимому, упорный кашель связан с раздражением периферических рецепторов носоглотки и с резким отеком всей слизистой, что указывает на какой-то аллергический компонент в патогенезе этого заболевания. Если спустя 2-3 дня кашель принимает более мягкий характер, то это указывает на отсутствие осложнений в легких, в которых обычно выраженные катаральные явления не отмечаются.

В то же время у детей, повторно болеющих назофарингитами с вовлечением в процесс лимфатической системы, в частности лимфатических узлов шеи, выздоровление затягивается на долгое время. Температурная кривая носит волнообразный характер и повышение температуры иногда даже не сопровождается какими-либо определенными клиническими симптомами, а только ограничивается температурной реакцией и острым катаром дыхательных путей. Такой рецидивирующий катар верхних дыхательных путей легко переходит в хронический назофарингит со стойкой гиперплазией миндалин и зева.

Наряду с острыми инфекционными назофарингитами некоторые авторы выделяют и так называемые аллергические поражения носоглотки, которые приходится наблюдать при ряде аллергических заболеваний, например при ревматизме , бронхиальной астме , сывороточной болезни и т. д. К ним же А. А. Дормидонтов относит назофарингит после употребления в пищу продуктов, богатых белком.

А. А. Дормидонтов выделяет их как аллергическую форму гриппоподобных состояний. Не отрицая возможности возникновения подобных назофарингитов, все же следует их дифференцировать с инфекционными назофарингитами.

Известно, что катаральные назофарингиты в острой фазе ревматизма мало контагиозны и нередко сопровождаются изменениями, указывающими лишь на их аллергический характер.

Лечение острого катара дыхательных путей . Даже при простом катаре верхних дыхательных путей у ребенка раннего возраста следует проводить определенный комплекс лечебных и профилактических мероприятий для предупреждения осложнений и повышения сопротивляемости организма. Ведущее значение имеет сохранение нормального режима питания, обильное введение жидкости и витаминов, тщательно налаженный гигиенический режим. При незначительной лихорадке вполне достаточно введения только бензойного натрия, уротропина, стрептоцида. При частом сухом кашле рекомендуются горчичники, горячие ванны, горчичные ванны для ног, облучение в домашних условиях синим или белым светом, а по возможности и кварцевое облучение. При наличии катаральных явлений в легких и высокой температуры рекомендуются и отхаркивающие — ипекакуана, сульфаниламиды, при мучительном кашле — боржоми, кодеин, иногда люминал. Детям первого года жизни назначается микстура с бензойно-кислым натрием. При затрудненном носовом дыхании нужно применять закапывание в нос подогретого растительного масла, экмолина, эфедрина, протаргола, пенициллиновой мази.

Лечение гриппа пока не имеет каких-либо вполне оправдавших себя специфических средств. Но учитывая приведенное выше комплексное действие гриппозного вируса и бактериальной флоры на дыхательные пути, в тяжелых случаях, при затянувшемся катаре, уместно применение пенициллина. У детей первого года жизни показаны наряду с общими мероприятиями (диететика, витаминотерапия) и стимулирующие средства — гемотерапия (кровь берется от матери или отца, особенно если они болели гриппом, так как в этом случае можно рассчитывать и на введение иммунных тел), гамма-глобулин, противокоревая сыворотка, а также медикаментозная терапия: уротропин, в первые дни сульфазол. У детей дошкольного и особенно школьного возраста можно выделить заболевания отдельных звеньев дыхательной системы.

Профилактика острого катара дыхательных путей должна особенно тщательно проводиться в лечебно-профилактических учреждениях для детей раннего возраста, поскольку назофарингиты в этом возрасте гораздо чаще дают осложнения и переходят в затяжную форму, нередко с реакцией периферических лимфатических узлов.

Хорошо известно, что заболевание назофарингитом в период выздоровления от ряда болезней ( дизентерии , диспепсии , кори ) вызывает не только рецидив заболевания, но и появление осложнений. В литературе и по нашим наблюдениям встречаются больничные эпидемии катаров дыхательных путей, вызванных пенициллиноустойчивой кокковой флорой (больной, получавший лечение пенициллином, являлся выделителем устойчивой к нему флоры, способной вызвать у других заболевание), а также теми или иными респираторными вирусами.

Эти наблюдения указывают пути общей профилактики по отношению к назофарингитам: своевременная изоляция заболевшего, тщательное периодическое обеззараживание помещения ультрафиолетовыми лучами, лампой Баха (2-3 раза в день по 10-20 минут) и, главное, постоянное гадательное проветривание. При наличии вирусной эпидемии гриппа вполне уместно проводить и специфическую противогриппозную профилактику.

Хронические стенозы гортани и трахеи представляют собой рубцовые сужения просвета дыхательных путей как результат заболевания самой различной этиологии. Не являясь по существу патологическим процессом, такого рода сужения причиняют большой вред в силу вызываемого ими стойкого расстройства дыхания.

Борьба с такого рода стенозами представляет нередко исключительные трудности, и далеко не во всех случаях удается добиться восстановления просвета гортани.

Для этой цели рекомендуется систематическое расширение суженной гортани специальными дилятаторами или введение в гортань интубационных трубок. У трахеотомированных больных применяется длительная тампонада суженного отдела резиновыми тампонами, постоянным ношением металлических цилиндрических бужей, каучуковых трубок и т. п. Все эти способы имеют относительную ценность. Наиболее надежные результаты дает ларингостомия и длительная, в течение ряда месяцев, дилятация при помощи Т-образных резиновых трубок (Иванов) или ватномарлевыми валиками (Харшак). Когда просвет дыхательной трубки делается достаточно стойким, введение трубок прекращается и отсутствующая передняя стенка гортани восстанавливается пластическим путем.

Воспаление слизистых оболочек в большинстве случаев выражается выделением жидкого экссудата, благодаря чему оно и получило название катара. Катаральный процесс может захватить на всем протяжении дыхательные пути, поразить какой либо отдельный отрезок или последовательно распространяться с одного участка на другой. Это явление объясняется однородностью анатомического строения слизистой дыхательных путей, которые по существу представляют одно неделимое целое.

Катар дыхательных путей является чрезвычайно частым заболеванием и может быть вызван самыми разнообразными причинами. Во многих случаях развитие катара приписывается простуде. Охлаждение слизистой оболочки дыхательных путей можно рассматривать как непосредственную причину воспаления, но чаще, повидимому, простуда является лишь предрасполагающим моментом в силу вызываемого ею местного расстройства кровообращения.

Весьма часто катары дыхательных путей наблюдаются во время различных инфекционных заболеваний, что говорит об их бактериальном происхождении. В таких случаях катар дыхательных путей может быть основным заболеванием или представлять собою вторичное осложнение.

Вдыхание вредных веществ, действующих на слизистую оболочку химическим, механическим или термическим образом, также может быть причиной катаральных изменений. Сюда относятся изменения дыхательных путей, возможные при отсутствии необходимых профилактических мер, в некоторых производствах. Таковы причины, вызывающие катар верхних дыхательных путей.

К предрасполагающим моментам относятся: различные недочеты конституции, общие заболевания, как анемия, диабет, туберкулез, сифилис, отравление алкоголем и табаком, плохие климатические и жилищные условия, недостаточность индивидуальной сопротивляемости и т. п.

Объективные признаки катара дыхательных путей являются отражением патолого-анатомических изменений, выражающихся гиперемией, набуханием слизистой оболочки и выделением серозного, слизистого или гнойного экссудата.

В случаях специфического воспаления экссудат может иметь геморрагический, фибринозный и даже дифтеритический характер.

Субъективные расстройства в стадии гиперемии выражаются ощущением жжения, большой сухости, резким раздражением (чихание, кашель), а иногда даже чувством боли. В стадии инфильтрации на первый план выступают явления набухания слизистой оболочки и появляются выделения, количество и характер которых зависит от интенсивности воспалительного процесс!.

Катары дыхательных путей могут быть острыми и хроническими. Эти формы отличаются друг от друга не только длительностью процесса, но и особенностью реакции слизистой оболочки. Острые катары характеризуются бурным нарастанием воспалительных явлений и быстрым исчезновением всех патологических изменений.

При хронических формах наблюдается медленное развитие катаральных явлений, затяжное течение и образование стойких изменений слизистой оболочки. Последние являются результатом организации экссудата и выражаются разрастанием соединительной ткани. В дальнейшем, в связи со сморщиванием ткани, вызывающим расстройство кровообращения, может иметь место развитие атрофического процесса.

Клинические проявления хронического катара характеризуются особой вялостью. Субъективные ощущения не столь резко выражены. На первый план выступают расстройства, вызываемые анатомическими изменениями слизистой оболочки: затруднение носового дыхания, стойкое изменение голоса, отделение мокроты в виде вязких сгустков или корок, ощущение сухости или чрезмерной влажности и отраженные ваболевания соседних органов.

Лечение катара дыхательных путей представляет довольно неблагодарную задачу, так как не всегда удается устранить достаточно стойкие воспалительные изменения слизистой оболочки.

По этому на первый план должны быть выдвинуты профилактические мероприятия, которые сводятся к систематическому закаливанию организма и ограждению дыхательных путей от раздражающих моментов.

Причины и формы развития катара

Заболевание может развиваться у человека любого возраста, однако чаще ему подвержены пожилые люди. Связано это с ослабленным с годами иммунитетом. Кроме того, катар может поражать здоровье детей, у которых иммунная система еще не успела полноценно сформироваться.

Основными факторами, приводящими к развитию болезни, являются:

- простуда. Переохлаждение слизистой ведет к воспалению и нарушению кровообращения. Болезнь может возникнуть на фоне вирусной инфекции, при сырой и мокрой погоде или резких перепадах температуры;

- химические вещества. Если человеку в силу своей работы постоянно приходиться дышать опасными веществами, могут появиться катаральные изменения;

- предрасположенность. Частое употребление алкоголя, курение, пониженный иммунитет, плохая экология – все это провоцирует рассматриваемое заболевание.

Поражение верхних дыхательных путей может протекать в нескольких формах.

- Острая – возникает благодаря инфекции или микробам, в период межсезонья. Требует незамедлительного лечения, иначе может перейти в следующую форму.

- Хроническая – не долеченный острый катар носа перерастает в постоянную стадию. Больной жалуется на выделение слизи и заложенность носа.

- Гипертрофическая – разновидность ринита, которая возникает из хронической формы болезни. При этом наблюдается разрастание соединительной ткани носовых раковин.

- Атрофическая – происходит поражение костной ткани дыхательных путей. Образуются корки, и возникает неприятный запах из носа. Сухость, затруднение в дыхании и потеря обоняния – основные признаки.

Симптомы заболевания

Проявление симптомов катара верхних дыхательных путей происходит не сразу. Болезнь имеет склонность развиваться постепенно. Наблюдается общее ухудшение состояния здоровья:

- постепенно повышается температура;

- присутствует насморк в острой форме проявления;

- в течение нескольких дней появляется кашель с гнойными выделениями;

- отечность и покраснения дыхательных путей;

- слабость организма.

Кроме того, становится трудно дышать, возникает одышка. Если состояние заболевшего заметно ухудшается, необходимо сразу же принять неотложные меры.

Катар у детей

Развитие катара может происходить у детей любого возраста, вплоть до наличия катарального воспаления еще в утробе матери. Такие случаи имеют место при нарушении развитии плода, особенно когда будущая мать поражена бактериями.

Маленькие дети могут получить инфекцию при игре с другим уже заболевшим ребенком. Для лечения ребенка применяются те же средства, что и для взрослых, однако в меньших дозировках и более щадящем варианте.

Диагностика

Чтобы правильно установить диагноз, необходимо обратится к врачу: взрослым – к лору, а при заболевании ребенка – к педиатру. Доктор проведет консультацию и осмотр, который будет состоять из:

- оценки симптоматики катара верхних дыхательных путей;

- при аускультации могут наблюдаться влажные хрипы;

- назначение анализа крови, в результате которого может быть обнаружено повышенное количество лейкоцитов, что будет свидетельствовать о заболевании;

- назначение лабораторного анализа слюны;

- может быть назначена рентгенография грудной клетки.

После обследования и постановки окончательного диагноза, врач назначает курсовое лечение. Оно может быть как медикаментозным, включая прием антибиотиков, так и включать в себя исключительно народные средства.

Способы лечения болезни

Методика лечения катара верхних дыхательных путей в домашних условиях состоит из приема отваров и настоек, ингаляций и лечебного массажа.

Существует несколько эффективных рецептов, помогающих при лечении.

- В стакане теплого молока растворить 1 столовую ложку меда и выпить на ночь. Важно не кипятить молоко, а подогреть его до теплого состояния.

- Измельчить столовую ложку коры калины и залить ее стаканом кипятка, после чего добавить лимон и дать настояться в течение получаса. Принимать отвар по 1 столовой ложке каждые 3 часа.

- Листья мать-и-мачехи и плоды малины в равных частях смешать и добавить 1/2 части душицы. Залить водой и кипятить в течение 20 минут. Принимать внутрь в теплом виде с ложкой меда.

- Головку чеснока измельчить и смешать со стаканом молока. Подогреть и принимать несколько раз в сутки по 1 чайной ложке.

Применение лечебного массажа поможет остановить кашель и убрать постоянную заложенность носа. Массаж можно проводить с помощью эфирных масел.

Не стоит доводить катар верхних дыхательных путей или катаральное воспаление слизистой до осложнений, некоторые формы болезни могут приводить к серьезным негативным последствиям. Поэтому при наличии симптомов, обратитесь к доктору за квалифицированной помощью.