Лекция №5

Полость носа (cavitas nasi) — это начальный отдел дыхательных путей и одновременно орган обоняния. Проходя через полость носа, воздух или охлаждается, или согревается, увлажняется и очищается. Полость носа формируется наружным носом и костями лицевого черепа, делится перегородкой на две симметричные половины. Спереди входными отверстиями в носовую полость являются ноздри, а сзади через хоаны она соединяется с носовой частью глотки.

Различают верхний, средний и нижний носовые ходы, расположенные под соответствующей носовой раковиной. Слизистая оболочка носа продолжается в слизистую оболочку околоносовых пазух, слезного мешка, носовой части глотки и мягкого нёба. В области глотки происходит пересечение пищеварительного и дыхательного путей; воздух сюда может поступать и через рот.

Гортань (larynx) выполняет функции дыхания, звукообразования и защиты нижних дыхательных путей от попадания в них инородных частиц. Она расположена в передней области шеи, на уровне IV—VII шейных позвонков; на поверхности шеи образует небольшое (у женщин) и сильно выступающее вперед (у мужчин) возвышение — выступ гортани. Сверху гортань подвешена к подъязычной кости, внизу соединяется с трахеей. Спереди гортани лежат мышцы шеи, сбоку — сосудисто-нервные пучки.

Скелет гортани составляют непарные и парные хрящи. К непарным относятся щитовидный, перстневидный хрящи и надгортанник, к парным — черпаловидные, рожковидные и клиновидные хрящи, которые соединяются между собой связками, соединительнотканными мембранами и суставом.

Хрящи гортани. Основу гортани составляет гиалиновый перстневидный хрящ, который соединяется с первым хрящом трахеи при помощи связки. Он имеет дугу и четырехугольную пластинку; дуга хряща направлена вперед, пластинка

назад. На верхнем крае пластинки находятся две составные поверхности для соединения с черпаловидными хрящами. На дуге перстневидного хряща расположен гиалиновый непарный, самый большой хрящ гортани — щитовидный. На передней части щитовидного хряща находятся верхняя щитовидная и небольшая нижняя щитовидная вырезки. Задние края пластинок щитовидного хряща образуют с каждой стороны длинный верхний и короткий нижний рога. Черпаловидный хрящ парный, гиалиновый, похож на четырехгранную пирамиду. В нем различают переднелатеральную, медиальную и заднюю поверхность. Основание хряща направлено вниз, верхушка заострена, отклонена несколько назад. От основания отходит мышечный отросток, к которому прикрепляются голосовые связка и мышца. Сверху и спереди вход в гортань прикрывает надгортанник — эластичный отросток. Он прикрепляется щитонадгортанной связкой к щитовидному хрящу. Надгортанник перекрывает вход в гортань во время проглатывания еды. Рожковидный и клиновидный хрящи находятся в толще черпаловидной связки.

Соединяются хрящи гортани между собой и с подъязычной костью при помощи суставов (перстнещитовидный, перстнечерпаловидный) и связок (щитоподъязычная мембрана, серединная щитоподъязычная, латеральные щито-подъязычные, подъязычно-надгортанная, щитонадгортан-ная, перстнещитовидная, перстнетрахеальная).

Гортань имеет три оболочки: слизистую, фиброзно-хряще-вую и соединительнотканную. Первая покрыта многорядным мерцательным эпителием, кроме голосовых связок. Фиброзно-хрящевая оболочка состоит из гиалиновых и эластичных хрящей. Последние в свою очередь окружены плотной волокнистой соединительной тканью и выполняют роль каркаса гортани.

Трахея (trachea) — непарный орган, через который воздух поступает в легкие и наоборот (рис. 80).

Трахея имеет форму трубки длиной 9—10 см, несколько сжатой в направлении спереди назад; поперечник ее равен в среднем 15— 18 мм.

Основу трахеи составляют 16—20 гиалиновых хрящевых полуколец, соединенных между собой кольцевыми связками.

Трахея начинается на уровне нижнего края VI шейного позвонка, и заканчивается на уровне верхнего края V грудного позвонка.

В трахее различают шейную и грудную части. В шейной части спереди трахеи находятся щитовидная железа, сзади — пищевод, а по бокам — сосудисто-нервные пучки (общая сонная артерия, внутренняя яремная вена, блуждающий нерв).

В грудной полости трахея делится на два главных бронха, которые отходят в правое и левое легкое. Место деления трахеи называется бифуркацией. Правый главный бронх имеет более вертикальное направление; он короче и шире левого. В связи с этим инородные тела из трахеи чаще попадают в правый бронх. Длина правого бронха около 3 см, а левого 4—5 см. Над левым главным бронхом лежит дуга аорты, над правым — непарная вена. Правый главный бронх имеет 6—8, а левый 9—12 хрящевых полуколец. Внутри трахея и бронхи выстланы слизистой оболочкой с реснитчатым многослойным эпителием, содержащей слизистые железы и одиночные лимфоидные узелки. Снаружи трахея и главный бронх покрыты адвентицией.

Главные бронхи (первого порядка) в свою очередь делятся на долевые (второго порядка), а они в свою очередь — на сегментарные (третьего порядка), которые делятся далее и образуют бронхиальное дерево легких.

Главные бронхи состоят из неполных хрящевых колец; в бронхах среднего калибра гиалиновая хрящевая ткань заменяется на хрящевую эластическую; в концевых бронхиолах хрящевая оболочка отсутствует.

Легкие (pulmones) — главный орган дыхательной системы, который насыщает кислородом кровь и выводит углекислый газ. Правое и левое легкое расположено в грудной полости, каждое в своем плевральном мешке (см. рис. 80). Внизу легкие прилегают к диафрагме, спереди, с боков и сзади каждое легкое соприкасается с грудной стенкой. Правый купол диафрагмы лежит выше левого, поэтому правое легкое короче и шире левого. Левое легкое уже и длиннее, потому что в левой половине грудной клетки находится сердце, которое своей верхушкой повернуто влево.

Верхушки легких выступают выше ключицы на 2—3 см. Нижняя граница легкого пересекает VI ребро по средне-ключичной линии, VII ребро — по передней подмышечной, VIII—по средней подмышечной, IX — по задней подмышечной, Х ребро — по околопозвоночной линии.

Нижняя граница левого легкого расположена несколько ниже. На максимальном вдохе нижний край опускается еще на 5—7 см.

Задняя граница легких проходит вдоль позвоночника от II ребра. Передняя граница (проекция переднего края) берет начало от верхушек легких, проходит почти параллельно на расстоянии 1,0—1,5 см на уровне хряща IV ребра. В этом месте граница левого легкого отклоняется влево на 4— 5 см и образует сердечную вырезку. На уровне хряща VI ребра передние границы легких переходят в нижние.

В легком выделяют три поверхности: выпуклую реберную, прилегающую к внутренней поверхности стенки грудной полости; диафрагмальную — прилегает к диафрагме; медиальную (средостенную), направленную в сторону средостения. На медиальной поверхности находятся ворота легкого, через которые входят главный бронх, легочная артерия и нервы, а выходят две легочные вены и лимфатические сосуды. Все вышеперечисленные сосуды и бронхи составляют корень легкого.

Каждое легкое бороздами делится на доли: правое — на три (верхнюю, среднюю и нижнюю), левое — на две (верхнюю и нижнюю).

Дыхательные бронхиолы, а также альвеолярные -ходы, альвеолярные мешочки и альвеолы легкого образуют альвеолярное дерево (легочный ацинус), которое является структурно-функциональной единицей легкого. Количество легочных ацинусов в одном легком достигает 15 000; количество альвеол в среднем составляет 300—350 млн, а площадь дыхательной поверхности всех альвеол — около 80 м 2 .

Для кровоснабжения легочной ткани и стенок бронхов кровь поступает в легкие по бронхиальным артериям из грудной части аорты. Кровь от стенок бронхов по бронхиальным венам отходит в протоки легочных вен, а также в непарную и полунепарную вены. По левой и правой легочным артериям в легкие поступает венозная кровь, которая обогащается кислородом в результате газообмена, отдает углекислый газ и, превратившись в артериальную кровь, по легочным венам стекает в левое предсердие.

Плевра (pleura) — тонкая гладкая серозная оболочка, которая окутывает каждое легкое.

Различают висцеральную плевру, которая плотно срастается с тканью легкого и заходит в щели между долями легкого, и париетальную, которая выстилает внутри стенки грудной полости. В области корня легкого висцеральная плевра переходит в париетальную.

Таким образом, между париетальной и висцеральной плеврой образуется щелевидное замкнутое пространство — плевральная полость. В этой полости находится небольшое количество серозной жидкости, которая увлажняет листки плевры при дыхательных движениях легких. В местах перехода реберной плевры в диафрагмальную и медиастинальную образуются углубления — плевральные синусы. Эти синусы являются резервными пространствами правой и левой плевральных полостей, а также вместилищем для накопления плевральной жидкости при нарушении процессов ее образования и усвоения.

Средостение (mediastinum) представляет собой комплекс органов, расположенных между правой и левой плевральными полостями. Спереди средостение ограничено грудиной, сзади — грудным отделом позвоночного столба, с боков— правой и левой медиастинальной плеврой. Вверху средостение продолжается до верхней апертуры грудной клетки, внизу — до диафрагмы. Различают два отдела средостения: верхнее и нижнее.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Дыхательная система человека состоит из тканей и органов, обеспечивающих легочную вентиляцию и легочное дыхание. К воздухоносным путям относятся: нос, полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и бронхиолы. Легкие состоят из бронхиол и альвеолярных мешочков, а также из артерий, капилляров и вен легочного круга кровообращения. К элементам костно-мышечной системы, связанным с дыханием, относятся ребра, межреберные мышцы, диафрагма и вспомогательные дыхательные мышцы.

1.1. Воздухоносные пути.

Нос и полость носа служат проводящими каналами для воздуха, в которых он нагревается, увлажняется и фильтруется. В полости носа заключены также обонятельные рецепторы.

Наружная часть носа образована треугольным костно-хрящевым остовом, который покрыт кожей; два овальных отверстия на нижней поверхности-ноздри открываются каждое в клиновидную полость носа. Эти полости разделены перегородкой.

Три легких губчатых завитка (раковины) выдаются из боковых стенок ноздрей, частично разделяя полости на четыре незамкнутых прохода (носовые ходы).

Полость носа выстлана богато васкуляризованной слизистой оболочкой. Многочисленные жесткие волоски, а также снабженные ресничками эпителиальные и бокаловидные клетки служат для очистки вдыхаемого воздуха от твердых частиц. В верхней части полости лежат обонятельные клетки.

Гортань лежит между трахеей и корнем языка. Полость гортани разделена двумя складками слизистой оболочки, не полностью сходящимися по средней линии. Пространство между этими складками — голосовая щель защищено пластинкой волокнистого хряща — надгортанником. По краям голосовой щели в слизистой оболочке лежат фиброзные эластичные связки, которые называются нижними, или истинными, голосовыми складками (связками). Над ними находятся ложные голосовые складки, которые защищают истинные голосовые складки и сохраняют их влажными; они помогают также задерживать дыхание, а при глотании препятствуют попаданию пищи в гортань.

Специализированные мышцы натягивают и расслабляют истинные и ложные голосовые складки. Эти мышцы играют важную роль при фонации, а также препятствуют попаданию каких-либо частиц в дыхательные пути.

Трахея начинается у нижнего конца гортани и спускается в грудную полость, где делится на правый и левый бронхи; стенка ее образована соединительной тканью и хрящом. У большинства млекопитающих хрящи образуют неполные кольца. Части, примыкающие к пищеводу, замещены фиброзной связкой. Правый бронх обычно короче и шире левого.

Войдя в легкие, главные бронхи постепенно делятся на все более мелкие трубки (бронхиолы), самые мелкие из которых-конечные бронхиолы являются последним элементом воздухоносных путей. От гортани до конечных бронхиол трубки выстланы мерцательным эпителием.

В целом легкие имеют вид губчатых, пористых конусовидных образований, лежащих о обеих половинах грудной полости.

Наименьший структурный элемент легкого — долька состоит из конечной бронхиолы, ведущей в легочную бронхиолу и альвеолярный мешок. Стенки легочной бронхиолы и альвеолярного мешка образуют углубления-альвеолы. Такая структура легких увеличивает их дыхательную поверхность, которая в 50-100 раз превышает поверхность тела. Относительная величина поверхности, через которую в легких происходит газообмен, больше у животных с высокой активностью и подвижностью.

Стенки альвеол состоят из одного слоя эпителиальных клеток и окружены легочными капиллярами. Внутренняя поверхность альвеолы покрыта поверхностно-активным веществом сурфактантом.

Как полагают, сурфактант является продуктом секреции гранулярных клеток. Отдельная альвеола, тесно соприкасающаяся с соседними структурами, имеет форму неправильного многогранника и приблизительные размеры до 250 мкм. Принято считать, что общая поверхность альвеол, через которую осуществляется газообмен, экспоненциально зависит от веса тела. С возрастом отмечается уменьшение площади поверхности альвеол.

Каждое легкое окружено мешком -плеврой. Наружный (париетальный) листок плевры примыкает к внутренней поверхности грудной стенки и диафрагме, внутренний (висцеральный) покрывает легкое. Щель между листками называется плевральной полостью. При движении грудной клетки внутренний листок обычно легко скользит по наружному. Давление в плевральной полости всегда меньше атмосферного (отрицательное). В условиях покоя внутриплевральное давление у человека в среднем на 4,5 торр ниже атмосферного (-4,5 торр). Межплевральное пространство между легкими называется средостением; в нем находятся трахея, зобная железа (тимус) и сердце с большими сосудами, лимфатические узлы и пищевод.

Кровеносные сосуды легких.

Легочная артерия несет кровь от правого желудочка сердца, она делится на правую и левую ветви, которые направляются к легким. Эти артерии ветвятся, следуя за бронхами, снабжают крупные структуры легкого и образуют капилляры, оплетающие стенки альвеол.

Воздух в альвеоле отделен от крови в капилляре:

1) стенкой альвеолы,

2) стенкой капилляра и в некоторых случаях

3) промежуточным слоем между ними.

Из капилляров кровь поступает в мелкие вены, которые в конце концов соединяются и образуют легочные вены, доставляющие кровь в левое предсердие.

Бронхиальные артерии большого круга тоже приносят кровь к легким, а именно снабжают бронхи и бронхиолы, лимфатические узлы, стенки кровеносных сосудов и плевру. Большая часть этой крови оттекает в бронхиальные вены, а оттуда-в непарную (справа) и в полунепарную (слева). Очень небольшое количество артериальной бронхиальной крови поступает в легочные вены.

Дыхательные мышцы — это те мышцы, сокращения которых изменяют объем грудной клетки. Мышцы, направляющиеся от головы, шеи, рук и некоторых верхних грудных и нижних шейных позвонков, а также наружные межреберные мышцы, соединяющие ребро с ребром, приподнимают ребра и увеличивают объем грудной клетки. Диафрагма-мышечно-сухожильная пластина, прикрепленная к позвонкам, ребрам и грудине,отделяет грудную полость от брюшной. Это главная мышца, участвующая в нормальном вдохе. При усиленном вдохе сокращаются дополнительные группы мышц. При усиленном выдохе действуют мышцы, прикрепленные между ребрами (внутренние межреберные мышцы), к ребрам и нижним грудным и верхним поясничным позвонкам, а также мышцы брюшной полости; они опускают ребра и прижимают брюшные органы к расслабившейся диафрагме, уменьшая таким образом емкость грудной клетки.

Пока внутриплевральное давление остается ниже атмосферного, размеры легких точно следуют за размерами грудной полости. Движения легких совершаются в результате сокращения дыхательных мышц в сочетании с движением частей грудной стенки и диафрагмы.

Расслабление всех связанных с дыханием мышц придает грудной клетке положение пассивного выдоха. Соответствующая мышечная активность может перевести это положение во вдох или же усилить выдох.

Вдох создается расширением грудной полости и всегда является активным процессом. Благодаря своему сочленению с позвонками ребра движутся вверх и наружу, увеличивая расстояние от позвоночника до грудины, а также боковые размеры грудной полости (реберный или грудной тип дыхания).

Сокращение диафрагмы меняет ее форму из куполообразной в более плоскую, что увеличивает размеры грудной полости в продольном направлении (диафрагмальный или брюшной тип дыхания). Обычно главную роль во вдохе играет диафрагмальное дыхание. Поскольку люди-существа двуногие, при каждом движении ребер и грудины меняется центр тяжести тела и возникает необходимость приспособить к этому разные мышцы.

При спокойном дыхании у человека обычно достаточно эластических свойств и веса переместившихся тканей, чтобы вернуть их в положение, предшествующее вдоху.

Таким образом, выдох в покое происходит пассивно вследствие постепенного снижения активности мышц, создающих условие для вдоха. Активный выдох может возникнуть вследствие сокращения внутренних межреберных мышц в дополнение к другим мышечным группам, которые опускают ребра, уменьшают поперечные размеры грудной полости и расстояние между грудиной и позвоночником. Активный выдох может также произойти вследствие сокращения брюшных мышц, которое прижимает внутренности к расслабленной диафрагме и уменьшает продольный размер грудной полости.

Расширение легкого снижает (на время) общее внутрилегочное (альвеолярное) давление. Оно равно атмосферному, когда воздух не движется, а голосовая щель открыта. Оно ниже атмосферного, пока легкие не наполнятся при вдохе, и выше атмосферного при выдохе. Внутриплевральное давление тоже меняется на протяжении дыхательного движения; но оно всегда ниже атмосферного (т. е. всегда отрицательное).

Изменения объема легких.

У человека легкие занимают около 6% объема тела независимо от его веса. Объем легкого меняется при вдохе не всюду одинаково. Для этого имеются три главные причины, во-первых, грудная полость увеличивается неравномерно во всех направлениях, во-вторых, не асе части легкого одинаково растяжимы. В-третьих, предполагается существование гравитационного эффекта, который способствует смещению легкого книзу.

Объем воздуха, вдыхаемый при обычном (неусиленном) вдохе и выдыхаемой при обычном (неусиленном) выдохе, называется дыхательным воздухом. Объем максимального выдоха после предшествовавшего максимального вдоха называется жизненной емкостью. Она не равна всему объему воздуха в легком (общему объему легкого), поскольку легкие полностью не спадаются. Объем воздуха, который остается в наспавшихся легких, называется остаточным воздухом.

Имеется дополнительный объем, который можно вдохнуть при максимальном усилии после нормального вдоха.

А тот воздух, который выдыхается максимальным усилием после нормального выдоха, это резервный объем выдоха. Функциональная остаточная емкость состоит из резервного объема выдоха и остаточного объема. Это тот находящийся в легких воздух, в котором разбавляется нормальный дыхательный воздух. Вследствие этого состав газа в легких после одного дыхательного движения обычно резко не меняется.

Минутный объем V-это воздух, вдыхаемый за одну минуту. Его можно вычислить, умножив средний дыхательный объем (Vt) на число дыханий в минуту (f), или V=fVt.

С физиологической точки зрения альвеолярная вентиляция (VA) — наиболее существенная часть наружного дыхания VA=f(Vt-Vd), так как она является тем объемом вдыхаемого за минуту воздуха, который обменивается газами с кровью легочных капилляров.

Газ является таким состоянием вещества, при котором оно равномерно распределяется по ограниченному объему. В газовой фазе взаимодействие молекул между собой незначительно.

Когда они сталкиваются со стенками замкнутого пространства, их движение создает определенную силу; эта сила, приложенная к единице площади, называется давлением газа и выражается в миллиметрах ртутного столба, или торрах; давление газа пропорционально числу молекул и их средней скорости. При комнатной температуре давление какого-либо вида молекул; например, O2 или N2, не зависит от присутствия молекул другого газа. Общее измеряемое давление газа равно сумме давлений отдельных видов молекул (так называемых парциальных давлений) или РB=РN2+Ро2+Рн2o+РB, где РB — барометрическое давление.

Долю (F) данного газа (x) в сухой газовой смеси мощно вычислить по следующему уравнению:

И наоборот, парциальное давление давнего газа (x) можно вычислить из его доли: Рx-Fx(РB-Рн2o). Сухой атмосферный воздух содержит 2О,94% O2*Рo2=20,94/100*760 торр (на уровне моря) =159,1 торр.

Газообмен в легких между альвеолами и кровью происходит путем диффузии. Диффузия возникает в силу постоянного движения молекул газа к обеспечивает перенос молекул из области более высокой их концентрации в область, где их концентрация ниже.

Транспорт дыхательных газов.

Около О,3% О2, содержащегося в артериальной крови большого круга при нормальном Ро2, растворено в плазме. Все остальное количество находится в непрочном химическом соединении с гемоглобином (НЬ) эритроцитов. Гемоглобин представляет собой белок с присоединенной к нему железосодержащей группой. Fе + каждой молекулы гемоглобина соединяется непрочно и обратимо с одной молекулой О2. Полностью насыщенный кислородом гемоглобин содержит 1,39 мл. О2 на 1 г Нb (в некоторых источниках указывается 1,34 мл), если Fе + окислен до Fе +, то такое соединение утрачивает способность переносить О2.

Полностью насыщенный кислородом гемоглобин (НbО2) обладает более сильными кислотными свойствами, чем восстановленный гемоглобин (Нb). В результате в растворе, имеющем рН 7,25, освобождение 1мМ О2 из НbО2 делает возможным усвоение О,7 мМ Н+ без изменения рН; таким образом, выделение О2 оказывает буферное действие.

Насыщение тканей кислородом.

Транспорт O2 из крови в те участки ткани, где он используется, происходит путем простой диффузии.

Поскольку кислород используется главным образом в митохондриях, расстояния, на которые происходит диффузия в тканях, представляются большими по сравнению с обменом в легких. В мышечной ткани присутствие миоглобина, как полагают, облегчает диффузию O2. Для вычисления тканевого Po2 созданы теоретически модели, которые предусматривают факторы, влияющие на поступление и потребление O2, а именно расстояние между капиллярами, кроваток в капиллярах и тканевой метаболизм.

Самое низкое Po2 установлено в венозном конце и на полпути между капиллярами, если принять, что кроваток в капиллярах одинаковый и что они параллельны.

Основная функция органов дыхания — обеспечение тканей человеческого организма кислородом и освобождение их от углекислого газа.

Наряду с этим органы дыхания участвуют в голосообразовании, обонянии, выработке некоторых гормонов, водно-солевом и липидном обмене и иммунологической защите.

В дыхательной системе (рис. 112) выделяют органы, выполняющие воздухопроводящую (полость носа, носоглотка, гортань, трахея, бронхи) и дыхательную, или газообменную, функции (легкие).

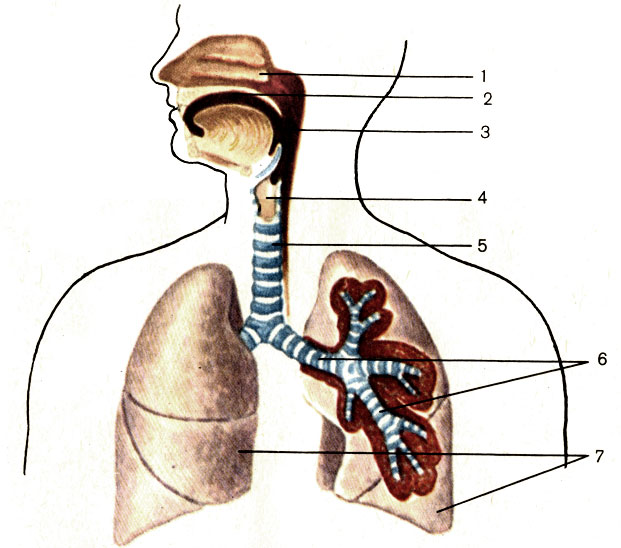

Рис. 112. Органы дыхания (схема). 1 — полость носа (cavitas nasi); 2 — полость рта (cavitas oris); 3 — глотка (pharynx); 4 — гортань (larynx); 5 — трахея (trachea); 6 — бронхи (bronchi); 7 — легкие (pulmones)

В воздухоносных путях происходят очищение, увлажнение, согревание вдыхаемого воздуха, а также рецепция (восприятие) обонятельных, температурных и механических раздражителей. Начальный отдел дыхательного аппарата — полость носа (cavitas nasi) — состоит из наружного носа и системы носовых ходов. Входными отверстиями в носовую полость являются ноздри (nares). Передневерхнюю стенку полости носа образуют кости черепа и хрящи носа, от полости рта ее отделяет нижняя стенка, состоящая из твердого и мягкого неба. Полость носа делится на две почти симметричные половины перегородкой, образованной вертикальной пластинкой решетчатой кости и сошником. Кзади полость носа открывается носоглоточными отверстиями — хоанами — в носоглотку.

От боковой стенки в просвет каждой половины вдаются по три изогнутые костные пластинки — носовые раковины, разделяющие полость носа на узкие, сообщающиеся между собой носовые ходы. В последние открываются пазухи воздухоносных костей: в верхний носовой ход — задние пазухи решетчатой кости, у заднего конца верхней носовой раковины — пазуха клиновидной кости; в средний носовой ход — передние и средние пазухи решетчатой кости, верхнечелюстная пазуха (гайморова пазуха) и лобная пазуха.

Слизистая оболочка носовой полости покрыта многорядным призматическим реснитчатым эпителием, содержащим большое количество бокаловидных экзокриноцитов, обильно кровоснабжается и иннервируется. В области верхней носовой раковины, прилежащих отделах носовой перегородки и боковой стенке в слизистой оболочке располагаются особые нервные обонятельные клетки, поэтому верхняя часть носовой полости называется обонятельной областью.

Пройдя через хоаны в глотку, воздух попадает в верхнюю часть дыхательной трубки — гортань.

Гортань (larynx; рис. 113, 114) расположена в передней части шеи ниже подъязычной кости, на уровне IV — VII шейных позвонков. Спереди покрыта подподъязычными мышцами, с боков и спереди к гортани прилежит щитовидная железа, сзади — гортанная часть глотки.

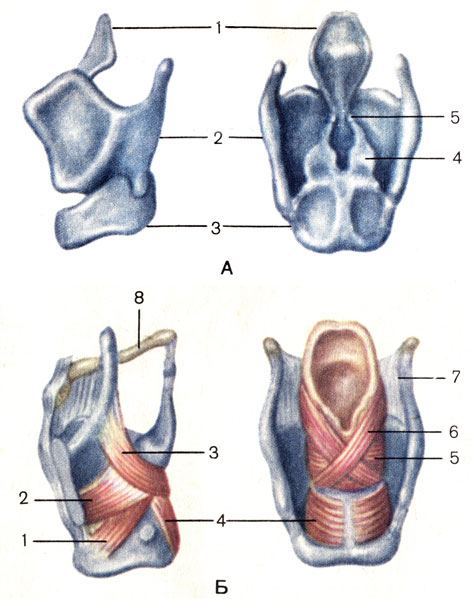

Рис. 113. Хрящи (А) и мышцы (Б) гортани. А: 1 — надгортанник (epiglottis); 2 — щитовидный хрящ (cartilago thyroidea); 3 — перстневидный хрящ (cartilago cricoidea); 4 — черпаловидный хрящ (cartilago arytenoidea); 5 — рожковидный хрящ (cartilago corniculata). Б: 1 — латеральная перстнечерпаловидная мышца (m. cricoarytenoideus lateralis); 2 — щиточерпаловидная мыцща (m. thyroarytenoideus); 3 — черпалонадгортанная мышца (m. aryepiglotticus); 4 — задняя перстнечерпаловидная мышца (m. cricoarytenoideus posterior); 5 — поперечная черпаловидная мышца (m. arytenoideus transversus); 6 — косая черпаловидная мышца (m. arytenoideus obliquus); 7 — щитоподъязычная мембрана (membrana thyrohyoidea); 8 — подъязычная кость (os hyoideum)

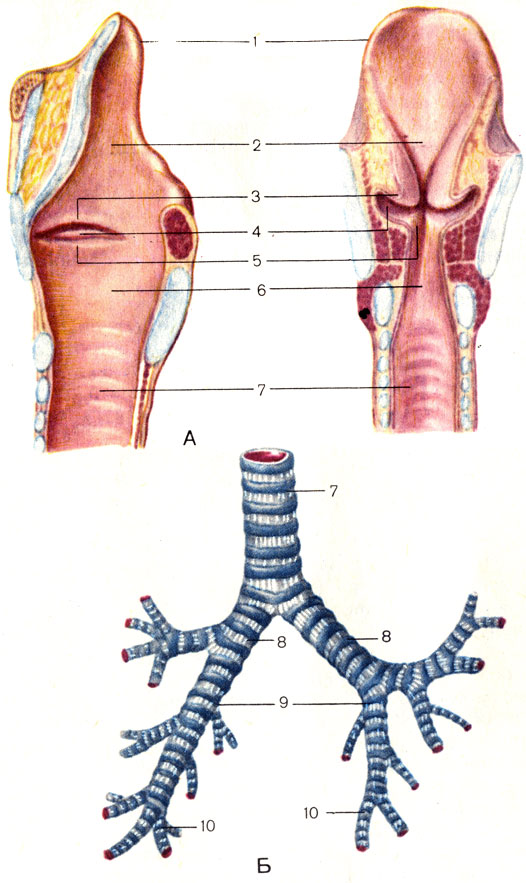

Рис. 114. Полость гортани (А) трахея и бронхи (Б). 1 — надгортанник (epiglottis); 2 — преддверие гортани (vestibulum laryngis); 3 — складка преддверия (plica vestibularis); 4 — желудочек гортани (ventriculus laryngis); 5 — голосовая складка (plica vocalis); 6 — подголосовая полость (cavitas infraglottica); 7 — трахея (trachea); 8 — главные бронхи (bronchi principales); 9 — долевой бронх (bronchus lobaris); 10 — сегментарный бронх (bronchus segmentalis)

Скелет гортани состоит из непарных (перстневидный, щитовидный, надгортанный) и парных (черпаловидные, рожковидные, клиновидные) хрящей, соединенных между собой связками, соединительнотканными мембранами и суставами. Основу органа составляет перстневидный хрящ (cartilago cricoidea), соединяющийся своим нижним краем посредством связки с первым хрящевым кольцом трахеи. Над дугой перстневидного хряща располагается щитовидный хрящ (cartilago thyroidea), состоящий из двух широких пластин, соединяющихся под углом, открытым кзади. Угол легко прощупывается через кожу шеи и называется выступом гортани (кадык), или адамовым яблоком. Пластинка перстневидного хряща соединяется с помощью суставов с двумя черпаловидными хрящами (cartilagines arytenoideae). Сверху и спереди вход в гортань прикрыт надгортанником (epiglottis), прикрепляющимся своим нижним концом связкой к щитовидному хрящу. Надгортанник прикрывает вход в гортань в момент глотания пищи. Рожковидные хрящи (cartilagines corniculatae) расположены, как и клиновидные (cartilagines cuneiformes), в толще черпалонадгортанной складки над черпаловидными хрящами.

Хрящи гортани соединены между собой суставами — перстнещитовидными и перстнечерпаловидными. Движения в этих суставах изменяют натяжение голосовых связок, а промежутки между хрящами затянуты соединительнотканными мембранами.

Функцию голосового аппарата выполняют мышцы, суживающие голосовую щель: латеральные перстнечерпаловидные, поперечная черпаловидная, голосовые мышцы; расширяющие гортань — задние перстнечерпаловидные мышцы; напрягающие голосовые связки — перстнещитовидные и расслабляющие их — щиточерпаловидные и голосовые мышцы.

Гортань имеет три оболочки: слизистую, фиброзно-хрящевую и соединительнотканную. Слизистая оболочка, за исключением голосовых связок, выстлана многорядным призматическим реснитчатым эпителием. В средней части гортани имеются складки слизистой (см. рис. 114), образующие голосовые складки и складки преддверия, между которыми находятся углубления — желудочки гортани. Голосовые складки (plicae vocalis) покрыты многослойным плоским неороговевающим эпителием и образованы голосовой связкой и одноименной мышцей, натянутыми между внутренней стенкой щитовидного хряща и голосовыми отростками черпаловидных хрящей. Пространство между двумя голосовыми складками называют голосовой щелью. Благодаря сокращению мышц гортани происходит изменение величины щели, что влияет на высоту звука, производимого воздухом, проходящим через гортань.

Фиброзно-хрящевая оболочка состоит из гиалиновых и эластических хрящей, окруженных плотной волокнистой соединительной тканью, и выполняет роль опорного каркаса гортани. Адвентициальная оболочка соединяет орган с окружающими образованиями шеи.

На уровне VI — VII шейных позвонков гортань переходит в дыхательное горло — трахею. Трахея (trachea; см. рис. 114) — неспадающаяся трубка длиной 10 — 15 см, в которой различают шейную и грудную части. Позади трахеи на шее и в грудной полости располагается пищевод, впереди — щитовидная, вилочковая железы, а также крупные сосуды (дуга аорты и ее ветви).

На уровне IV — V грудных позвонков трахея делится на два главных бронха (bronchi principals), которые направляются к правому и левому легким. Место деления носит название бифуркации трахеи. Правый бронх более короткий, но шире, чем левый, и отходит от трахеи под тупым углом. Левый бронх проходит под дугой аорты, а правый огибается идущей сзади наперед непарной веной.

Трахея и главные бронхи состоят из 16 — 20 гиалиновых хрящевых полуколец, соединяющихся между собой кольцевидными связками. Свободные концы хрящей соединены пучками гладких мышечных клеток и соединительнотканными пластинками, образующими перепончатую заднюю стенку трахеи.

Внутренняя поверхность трахеи и бронхов выстлана слизистой оболочкой, рыхло соединенной с помощью подслизистой основы с хрящами. Слизистая оболочка лишена складок, покрыта многорядным призматическим реснитчатым эпителием, содержащим большое количество слизистых бокаловидных экзокриноцитов.

Главным органом дыхательной системы являются легкие (pulmones; рис. 115, 116). Это парные органы, занимающие почти всю полость грудной клетки и постоянно изменяющие свои форму и размеры в зависимости от фазы дыхания. По форме они представляют собой усеченные конусы, верхушкой обращенные к надключичной ямке, а вогнутым основанием — к куполу диафрагмы. Закругленная верхушка легкого выходит через верхнее отверстие грудной клетки в область шеи до уровня шейки I ребра. Наружная выпуклая поверхность прилежит к ребрам. С внутренней стороны в каждое легкое входят главный бронх, легочная артерия, легочные вены и нервы, образующие корень легкого (radix pulmonis). Здесь же располагается большое количество лимфатических узлов. Место вхождения бронхиально-сосудистого пучка называется воротами легкого (hilum pulmonis).

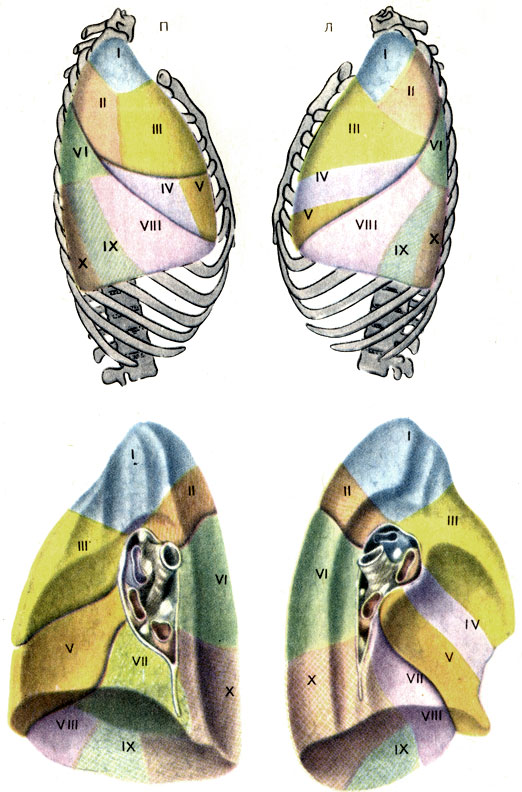

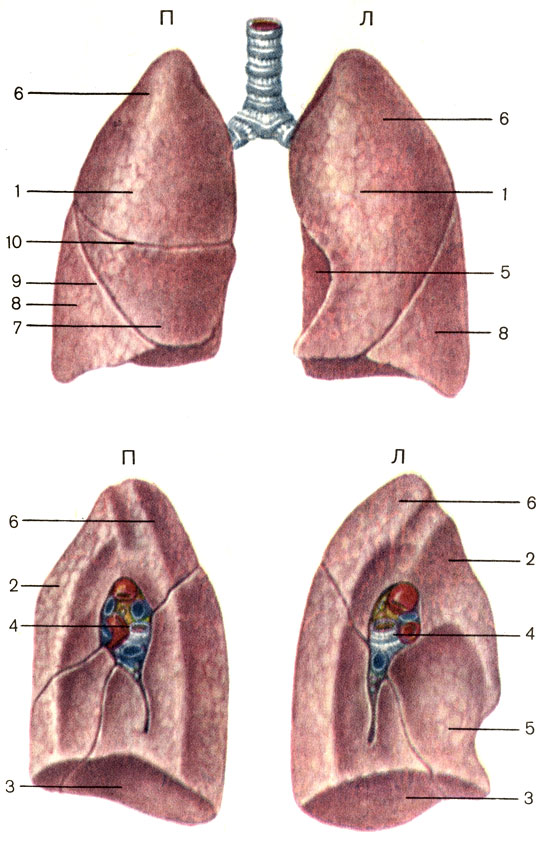

Рис. 115. Сегменты правого (П) и левого (Л) легких с латеральной (вверху) и медиальной (внизу) сторон. Правое легкое: I — верхушечный (SI — segmentum apicale); II — задний (SII — segmentum posterius); III — передний (SIII — segmentum anterius); IV — латеральный (SIV — segmentum laterale); V — медиальный (SV — segmentum mediate); VI — верхушечный (верхний) [SVI — segmentum apicale (superius)]; VII — медиальный (сердечный) базальный [SVII — segmentum basale mediate (cardiacum)]; VIII — передний базальный (SVIII-segmentum basale anterius); IX — латеральный базальный (SIX-segmentum basale laterale); X — задний базальный (SX — segmentum basale posterius). Левое легкое: I + II — верхушечно-задний (SI + II — segmentum apicoposterius); III — передний (SIII — segmentum anterius); IV — верхний язычковый (SIV — segmentum lingulare superius); V — нижний язычковый (SV — segmentum lingulare inferius); VI — верхушечный (верхний) [SVI — segmentum apicale (superius)]; VII — медиальный (сердечный) базальный [Syn — segmentum basale mediale (cardiacum)]; VIII — передний базальный (SVIII — segmentum basale anterius); IX — латеральный базальный (SIX — segmentum basale laterale); X — задний базальный (SX-segmentum basale posterius)

Рис. 116. Правое (П) и левое (Л) легкие; вид спереди (вверху) и с медиальной стороны (внизу). 1 — реберная поверхность (facies costalis); 2 — медиастинальная поверхность (facies mediastinals); 3 — диафрагмальная поверхность (facies diaphragmatica); 4 — корень легкого (radix pulmonis); 5 — сердечное вдавление (impressio cardiaca); 6 — верхняя доля (lobus superior); 7 — средняя доля (правого легкого) (lobus medius); 8 — нижняя доля (lobus inferior); 9 — косая щель (fissura obliqua); 10 — горизонтальная щель (правого легкого) (fissura horizontalis)

Правое легкое шире и короче, чем левое. Левое легкое в области нижнепереднего края имеет углубление, которым оно прилегает к сердцу, — сердечное вдавление. Глубокими бороздами левое легкое делится на две, а правое — на три доли (lobi pulmones). Кроме того, в настоящее время легкие подразделяют на так называемые бронхолегочные сегменты (segmenta bronchopulmonalia): в правом легком их 11, а в левом — 10. Сегменты отделены друг от друга соединительнотканными перегородками и имеют форму конусов или пирамид, обращенных вершиной к воротам, а основанием — к наружной поверхности легкого.

Каждое легкое состоит из разветвлений бронхов, образующих своеобразный скелет органа — бронхиальное дерево, и системы легочных пузырьков, или альвеол, являющихся респираторным (газообменным) отделом дыхательной системы.

Бронхиальное дерево (arbor bronchialis; см. рис. 114) состоит из главного бронха, который делится на долевые бронхи. Последние переходят в сегментарные бронхи, которые в свою очередь подразделяются на бронхи 3 — 5-го порядка — субсегментарные, или средние, бронхи. Средние бронхи делятся на еще более мелкие (1 — 2 мм в диаметре) бронхи и концевые бронхиолы (bronchioli terminales). По мере того как бронхиальные ветви уменьшаются в диаметре, хрящевые кольца в их стенке постепенно также уменьшаются, превращаясь в небольшие бляшки, которые затем в бронхиолах исчезают. В мягких стенках бронхиол увеличивается количество гладких мышечных волокон.

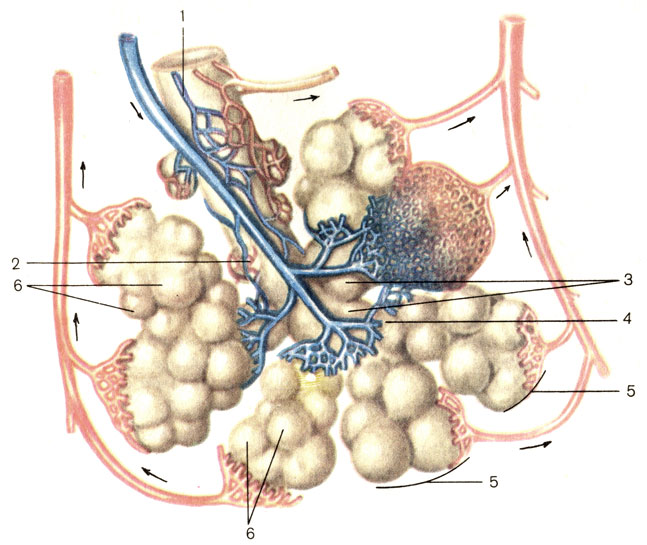

Структурно-функциональной единицей респираторного отдела является ацинус (acinus pulmonaris). Он представляет собой систему альвеол, осуществляющих газообмен между кровью и тканями. Ацинус (рис. 117) начинается респираторной бронхиолой, которая, дихотомически ветвясь, переходит в альвеолярные ходы.

Рис. 117. Долька легкого (схема). 1 — бронхиола (bronchiolus); 2 — терминальная бронхиола (bronchiolus terminalis); 3 — дыхательная бронхиола (bronchiolus respiratorius); 4 — альвеолярные ходы (ductuli alveolares); 5 — альвеолярные мешочки (sacculi alveolares); 6 — альвеолы легкого (alveoli pulmonis)

Каждый альвеолярный ход заканчивается двумя альвеолярными мешочками. На стенках альвеолярных ходов и мешочков располагается несколько десятков альвеол легкого (alveoli pulmones). Общее количество их у взрослого человека достигает в среднем 300 — 400 млн. Стенки альвеол выстланы однослойным плоским эпителием. Под эпителием в тонких соединительнотканных перегородках залегают многочисленные кровеносные капилляры, образующие вместе с эпителиоцитами барьер между кровью и воздухом (аэрогематический барьер) толщиной 0,5 мкм, не препятствующий обмену газов и выделению водяных паров.

В ацинус входит 15 — 20 альвеол, в легочную дольку — 12 — 18 ацинусов. Из долек составляются доли легкого.

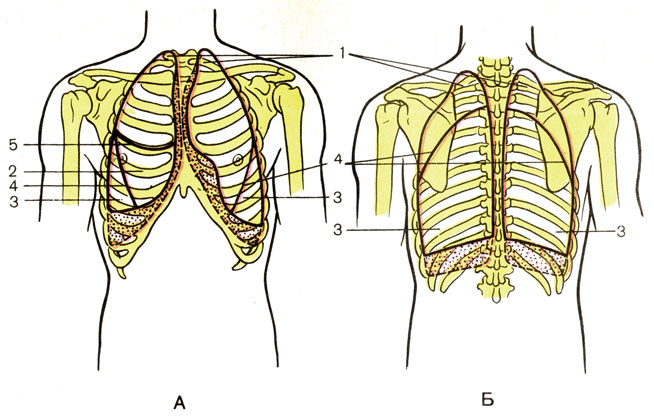

Легкие снаружи покрыты плеврой. Плевра (pleura; рис. 118) представляет собой тонкую, гладкую и влажную, богатую эластическими волокнами серозную оболочку, окружающую каждое легкое. Различают висцеральную плевру, плотно сращенную с тканью легкого, и париетальную плевру, выстилающую изнутри стенки грудной клетки. В области корня легкого висцеральная плевра переходит в париетальную. В целом вокруг каждого легкого образуется замкнутая плевральная полость, содержащая небольшое количество серозной жидкости, облегчающей дыхательные движения легких. На рис. 118 представлены топографические взаимоотношения границ легких и плевры и их отношение к грудному отделу позвоночника и грудной клетке.

Рис. 118. Границы легких и плевры. А — вид спереди; Б — вид сзади; 1 — верхние доли; 2 — средняя доля правого легкого (lobus medius pulmonis dextri); 3 — нижние доли; 4 — косая щель (fissura obliqua); 5 — горизонтальная щель (fissura horizontalis) правого легкого

Между правым и левым плевральными мешками находится средостение, ограниченное впереди грудиной и реберными хрящами, сзади — позвоночником. В средостении располагаются сердце с отходящими от него сосудами, вилочковая железа, нервы диафрагмы, пищевод, грудная часть аорты, блуждающие нервы, симпатические нервные стволы, непарная и полунепарная вены и грудной лимфатический проток.