Государственное бюджетное учреждение Департамент здравоохранения г. Москвы

Двусторонний плеврит встречается чрезвычайно редко, в основном, при туберкулезе. И выявляется главным образом при рентгенографии и лабораторной диагностике.

Клиническая картина острого гнойного плеврита наслаивается на клинические проявления того первичного заболевания (пневмония, абсцесс легкого и др.), осложнением которого он является.

Заболевание начинается с сильных колющих болей в той или иной половине грудной клетки, резко усиливающихся при дыхании и кашле.

Температура повышается до 39-40 градусов, усиливается сухой кашель, пульс становится частым, малым.

Усиление колющих болей при попытке глубоко вздохнуть, приводит к поверхностному, частому дыханию, что влечет за собой нарастание гипоксии.

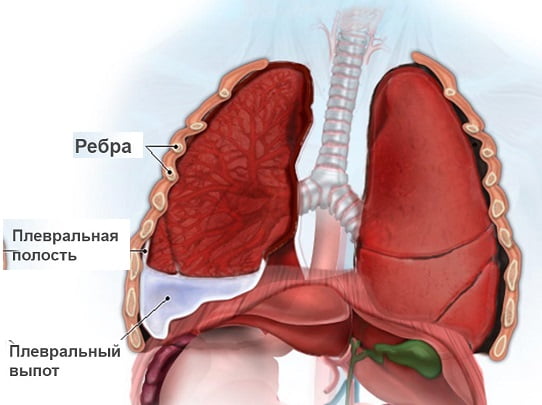

При увеличении количества экссудата плевральные листки раздвигаются и боли несколько уменьшаются, но сдавление легкого экссудатом уменьшает дыхательную поверхность легких и появляется одышка.

При осмотре больного отмечаются сильное увеличение грудной клетки, расширение межреберий, отставание при дыхании. Голосовое дрожание на стороне поражения ослаблено.

При дальнейшем прогрессировании заболевания состояние больного сильно ухудшается, температура держится на высоких цифрах, возможно скопление гноя.

При несвоевременном лечении двустороннего плеврита возможно образование сращений и спаек.

Основным методом диагностики двустороннего плеврита является рентгенологическое обследование, УЗИ и диагностическая пункция плевральной полости.

Рентгенография позволяет установить наличие затемнения плевральной полости, уровень жидкости в плевре, состояние сдавленной легочной ткани, степень смещения сердца и сосудов, границы гноя и воздушную легочную ткань над ней.

Если в сжатом легком имеется воспалительный процесс, то на фоне легочной ткани видны очаговые тени.

Консервативное лечение плеврита включает в себя антибиотикотерапию и пункции, во время которых гной откачивают и в полость плевры вводят антибиотики широкого спектра действия с предварительным определением чувствительности флоры.

Лечение двусторонних плевритов также проводится в ГКБ №57.

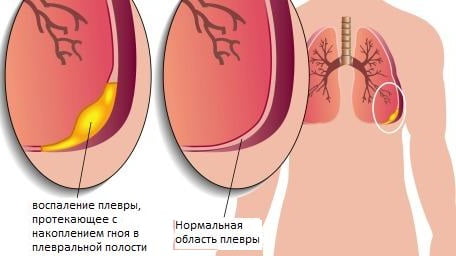

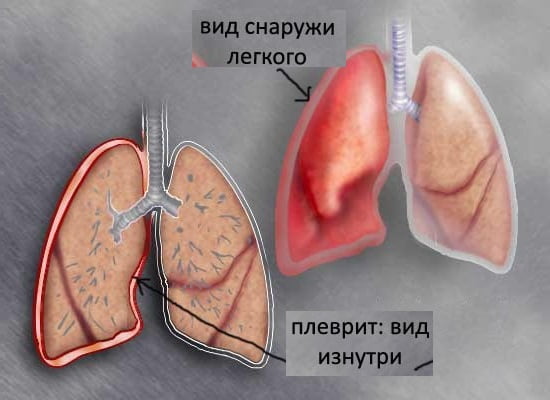

Плеврит – это патология легких, при которой активируется воспалительный процесс, локализованный между плевральными листками. При этом там образовываются фиброзные отложения или же серозная жидкость, а также в плевральной полости может накапливаться экссудат.

Плевра – это оболочка легких, которая имеет 2 листка (наружный и внутренний). Между этими листками есть промежуточная полость. В эту полость может попадать небольшое количество жидкости и белковых соединений. В небольшом количестве жидкость может рассасываться, за исключением белков, они остаются в полости как осадок. Такой процесс может привести к тому, что плевральные листки утолщаются и проявляется воспаление, но может быть и большое количество экссудата, это провоцирует экссудативный плеврит.

Довольно часто плеврит возникает как осложнение от других легочных патологий. Реже он возникает самостоятельной патологией. Ввиду этого симптомы и лечение плеврита легких могут отличаться в разных ситуациях.

Довольно часто в общий патологический процесс, развивающийся в плевральной полости, вовлекаются сегменты легких. Это состояние называется плевральная пневмония.

Классификация

Современной медицине известны плевриты разнообразных видов и форм, и существует несколько классификаций этой патологии. Но в российской практике традиционно используют классификационную схему профессора Н.В Путова. В соответствии с ней различают следующие разновидности плевральных патологий.

- Инфекционные (стафилококковый, туберкулёзный плеврит и др.);

- Неинфекционные (с указанием болезни, ставшей причиной);

- Неясной этиологии (идиопатические).

По наличию выпота и его характеру:

- Экссудативный плеврит (с серозным экссудатом, серозно-фибринозным, холестериновым, гнилостным и др., а также гнойный плеврит);

- Сухой плеврит (в том числе адгезивный плеврит, при котором фиксируются спайки между плевральными листками).

По течению воспаления:

По локализации выпота (степени поражения плевры):

- Диффузный (тотальное воспаление);

- Осумкованный плеврит, или отграниченный (диафрагмальный, пристеночный, междолевой и т. д.).

Также различают виды заболевания по масштабу распространения: одностороннее (лево- и правостороннее) или двустороннее воспаление плевральной оболочки.

Причины развития

Нужно сказать, что болезнь в чистом виде встречается редко. Например, её причиной развития может стать травмирование грудной клетки, её переохлаждение. В большинстве же случаев она сопровождает какое-либо заболевание или возникает в качестве его осложнения.

Плеврит легких характеризуется образованием на поверхности плевральных листков фибринозных наложений и/или накоплением в плевральной полости экссудата. Симптомы зависят от формы болезни.

Около 70% форм патологии обусловлено бактериальными агентами:

- Стрептококки;

- Пневмококки;

- Микобактерии туберкулеза;

- Анаэробы;

- Грибы;

- Легионелла;

- Туберкулез.

Причины неинфекционного плеврита легких следующие:

- злокачественные опухоли плевральных листков,

- метастазирование в плевру (при раке молочной железы, легкого и др.),

- поражения соединительной ткани диффузного характера (системный васкулит, склеродермия, системная красная волчанка),

- инфаркт легкого.

Заразен ли плеврит? Чтобы ответить однозначно на этот вопрос, надо знать причину возникновения самого плеврита. Если страдание связано с травмой грудной клетки, то, естественно, такой плеврит незаразен. При вирусной этиологии он может быть вполне заразным, хотя степень контагиозности невысокая.

Симптомы

В большинстве случаев сухой плеврит развивается остро. Пациенты обычно четко указывают время появления заболевания. Характерны жалобы на боли в грудной клетке, повышение температуры тела, выраженную общую слабость.

Боль в грудной клетке связана с раздражением нервных окончаний плевры фибрином. Боль чаще односторонняя на стороне поражения, достаточно интенсивная, с тенденцией к усилению при глубоком вдохе, кашле, чихании. Температура тела повышается до 38°С, редко выше. При постепенном начале заболевания в первое время температура тела может быть нормальной. Также беспокоит общая слабость, потливость, головная боль, непостоянные боли в мышцах и суставах.

При экссудативном плеврите симптомы обусловлены скоплением жидкости в плевральной полости. Жалобы различаются в зависимости от варианта начала заболевания. Если экссудативный плеврит возник после фибринозного, то тогда удается проследить четкую хронологию событий. В начале заболевания больного беспокоит интенсивная односторонняя боль в грудной клетке, которая усиливается при глубоком вдохе. Затем, когда образуется экссудат, боль исчезает, и на её место приходит чувство тяжести, давления в грудной клетке, одышка. Также может отмечаться сухой кашель, повышение температуры тела, общая слабость. Если экссудативный плеврит возникает первично, то в этом случае болевой синдром не характерен. При этом пациенты предъявляют жалобы на общую слабость, потливость, повышение температуры, головную боль. Через несколько дней появляется одышка, чувство тяжести в грудной клетке при незначительной физической нагрузке, а при большом количестве экссудата — в покое. При этом неспецифические симптомы интоксикации усиливаются.

При появлении вышеуказанных жалоб необходимо срочно обратиться к терапевту. При прогрессивном ухудшении состояния (нарастание температуры тела, появления затруднения дыхания, усиления одышки) показана госпитализация в стационар.

Стадии развития заболевания

Плеврит развивается в 3 этапа.

Для первой, самой легкой фазы заболевания характерно расширение кровеносных сосудов и выделение большого объема плевральной жидкости. Функционирование лимфатической системы не нарушено, что способствует полноценному выведению лишней жидкости из плевры.

При переходе плеврита на вторую стадию развития начинают образовываться спайки, затрудняющие отток плевральной жидкости. При отсутствии или неэффективности лечения в плевральной зоне постепенно происходит скапливание гноя и жидкости.

Третий этап – период выздоровления. В это время очаги воспалительного процесса постепенно рассасываются. Иногда вокруг них может формироваться фиброзная ткань, ограждающая ранее пораженную зону от здоровых участков плевры. Подобный процесс может стать началом хронизации плеврита.

Осложнения

Плеврит представляет серьезное заболевание, которое значительно нарушает функцию органов дыхательной системы. В большинстве случаев данная патология указывает на осложнение течения основного недуга (пневмонии, туберкулеза, опухолевого процесса, аллергии). Корректное и своевременное устранение причины плеврита позволяет полностью восстановить функцию легких без каких-либо последствий.

Тем не менее, во многих случаях, плеврит может стать причиной частичного или полного структурного и функционального перестроения тканей плевры или легких.

К последствиям плеврита относятся:

Диагностика

Плеврит может быть односторонним или двусторонним, протекать в острой или хронической форме. Диагностику данного заболевания проводят методами:

- рентгенографического исследования;

- торакоскопии;

- УЗИ плевральной области;

- компьютерной томографии;

- лабораторного исследования крови, состава экссудата.

При помощи рентгенографии скопление жидкости в межплевральной полости выявляется, когда его объем превышает 300 мл. Более информативным исследованием, позволяющим выявить характер плеврита, является торакоскопия и плевральная лечебно-диагностическая пункция.

Такое исследование, как торакоскопия, позволяет установить, что послужило причиной плеврита легких или его осложнения, и чем лечить это заболевание.

Торакоскоп вводится через прокол в грудной клетке прямо в плевральную полость. Лечащий врач при помощи данной процедуры получает возможность визуально оценить состояние плевральной области больного.

Лечебно-диагностическая процедура торакоскопия позволяет:

- взять образец экссудата для гистологического анализа;

- разрушить спайки между плевральными листами;

- удалить экссудат.

Лечение плеврита

Схему лечения врач выбирает в зависимости от вида плеврита и характера его протекания. Так, лечить инфекционные плевриты необходимо с использованием антибиотиков.

При плевритах, возникших из-за опухоли или проникновения ее метастазов, требуется противоопухолевое лечение. А воспаление плевры, вызванное склеродермией или системной красной волчанкой, нужно лечить глюкокортикостероидами.

В схеме лечения плевритов различного происхождения используются лекарства:

- Антибактериальные препараты, еще до получения бактериологических результатов – препараты и аналоги Бигафлона, Левофлоксацина, Цефепима или Цефтриаксона с последующей заменой их на препараты для конкретного возбудителя.

- Обезболивающие и противовоспалительные средства, применяемые при заболеваниях воспалительного и дегенеративного характера (Мефенаминовую кислоту, Индометацин или Нурофен);

- Противогрибковую терапию, при грибковой причине патологии.

- При плеврезии, как следствие опухолевых процессов, назначаются препараты естественных гормонов и противоопухолевые медикаментозные средства.

- При лечении экссудативного плеврита, оправдано применение мочегонных средств. И сосудистые препараты (по показанию).

- При сухой форме плеврезии назначаются препараты кашле подавляющего свойства (Кодеин или Дионин), тепловые методики физиотерапии и методы тугого бинтования грудины.

- Для предотвращения развития плевральной эмпиемы, как следствие осложнения экссудативного плеврита, проводится пункционное удаление гнойного экссудата с последующим промыванием полости плевральных листков растворами антибиотиков.

После стихания острых болевых симптомов назначаются физиотерапевтические процедуры, занятия лечебной физкультурой, выполнение дыхательных упражнений.

Народные средства

Использование рецептов нетрадиционной медицины при плевритах возможно только при условии их комбинирования с назначенными лечащим врачом медпрепаратами. В качестве самостоятельных лечебных средств они не годятся.

Эффективными будут следующие средства.

- Смешать в равных соотношениях измельченный корень алтея с листьями мать-и-мачехи (по 2 г). Добавить 1 г сухой травы душицы обыкновенной, взять 1 ст. л. сырья и залить ½ л крутого кипятка. Настаивать до полного охлаждения, после чего готовое лекарство хорошо профильтровать. Пить теплым по половине стакана 3-4 раза в день. Настой принимать в качестве отхаркивающего средства.

- Сухие измельченные листья подорожника большого в количестве 1 ч. л. залить 200-250 мл кипятка. Настоять до полного охлаждения, профильтровать. Пить по 15 мл 3-4 раза в день вне зависимости от приема пищи. Настой хорошо помогает разжижать и выводить мокроту.

- Взять в равных соотношениях сухие листья мать-и-мачехи, медуницы и подорожника. Смешать с измельченными корнями солодки голой и травой фиалки душистой (в таких же количествах). 1 ст. л. смеси без горки залить холодной водой и оставить на 2 часа. По истечении времени смесь прокипятить, охладить и профильтровать. Выпить весь отвар в течение дня в несколько приемов.

Эти рецепты целесообразно применять при разных видах плеврита, но лишь в качестве разжижающих и отхаркивающих средств.

Когда нужна пункция при плеврите?

Плевральная пункция (торакоцентез) представляет собой процедуру, при которой из плевральной полости извлекается определенное количество скопившейся там жидкости. Проводят данную манипуляцию как с лечебной, так и с диагностической целью, поэтому ее назначают во всех случаях выпотного плеврита.

Относительными противопоказаниями к проведению плевральной пункции являются следующие состояния:

- патологии свертывающей системы крови;

- повышенное давление в системе легочной артерии;

- хроническая обструктивная болезнь легких в тяжелой стадии;

- наличие только одного функционального легкого.

Проводится торакоцентез под местной анестезией, путем введения толстой иглы в плевральную полость на уровне восьмого межреберного промежутка сбоку от лопатки. Осуществляется данная процедура под контролем ультразвука (при небольшом объеме скопившейся жидкости), или после предварительного рентгенологического исследования. Во время процедуры больной сидит (так как это позволяет сохранить наиболее высокий уровень жидкости).

При значительном объеме плеврального выпота пункция позволяет дренировать часть патологической жидкости, уменьшив тем самым степень сдавления легочной ткани и улучшив дыхательную функцию. Повторяют терапевтическую пункцию по мере необходимости, то есть по мере накопления выпота.

Профилактика

Профилактика плевритов – это предупреждение и своевременная диагностика заболеваний, которые способны спровоцировать развитие воспаления плевральных листков.

Для этого необходимо соблюдать несложные рекомендации:

- Укреплять иммунитет: регулярно заниматься физическими упражнениями, принимать поливитамины, правильно питаться;

- Тренировать дыхательную систему: простейшие дыхательные упражнения вместе с утренней зарядкой помогут избежать воспалений органов дыхания;

- Не допускать осложнений сезонных ОРВИ;

- При малейшем подозрении на воспаление лёгких нужно сделать рентген и начать полноценную комплексную терапию;

- Отказаться от курения: никотин часто служит причиной туберкулёза и туберкулёзных поражений плевры.

Укрепление иммунитета, внимание к своему здоровью и своевременное обращение к врачу помогут не только уберечься от воспаления плевры, но и предотвратить такие опасные последствия, как плевральные спайки, эмпиема, плевросклероз и зарастание плевральной полости.

Прогноз

Незначительный объем экссудата может рассосаться самостоятельно. Полное восстановление плевры после перенесенных вирусных и бактериальных инфекций (например, пневмоний) происходит за 2-4 недели.

Плеврит, сопровождающий туберкулез, отличается упорным течением и может возвращаться.

Неблагоприятный исход имеют плевриты, симптомы которых связанны с онкологическими процессами, из-за их прогрессирующего характера. Тяжелое лечение плевритов гнойных.

Плеврит – это воспаление серозных оболочек, которыми покрыты снаружи легкие. Данное заболевание встречается очень часто. Это наиболее часто диагностируемая патология легких. В общей структуре заболеваемости населения на долю плеврита приходится 5-15%. Уровень заболеваемости варьирует от 300 до 320 случаев на 100 тысяч человек. Мужчины и женщины страдают от этого недуга одинаково часто. Плеврит у детей диагностируется реже, нежели у взрослых.

Интересен тот факт, что у женщин чаще всего диагностируется так называемый опухолевый плеврит. Он развивается на фоне различных новообразований половых органов и груди. Что же касается мужчин, то выпотный плеврит часто возникает при патологии поджелудочной железы и ревматоидного артрита. В большинстве случаев двусторонний или односторонний плеврит является вторичным.

Что это такое?

Плеврит — воспаление плевральных листков, с выпадением на их поверхность фибрина (сухой плеврит) или скопление в плевральной полости экссудата различного характера (экссудативный плеврит).

Этим же термином обозначают процессы в плевральной полости, сопровождающиеся скоплением патологического выпота, когда воспалительная природа плевральных изменений не представляется бесспорной. Среди его причин — инфекции, травмы грудной клетки, опухоли.

Причины

Причины плевритов условно можно разделить на инфекционные и асептические или воспалительные (неинфекционные).

Неинфекционные плевриты обычно возникают

- при ревматоидном артрите,

- при васкулитах (поражение сосудов),

- при ревматизме,

- при системной красной волчанке,

- при склеродермии,

- в результате тромбоэмболии легочной артерии и отека легкого,

- при инфаркте легкого,

- при матестазировании рака легкого в полость плевры,

- при первичной злокачественной опухоли плевры – мезотелиоме,

- лимфоме,

- во время геморрагических диатезов (нарушениях свертывания),

- во время лейкозов,

- при опухолевом процессе яичников, раке молочной железы как результат раковой кахексии (терминальной стадии рака),

- при инфаркте миокарда из-за застойных явлений в малом круге кровообращения.

- при остром панкреатите.

К инфекционным можно отнести:

- сифилитический или туберкулезный плеврит,

- паразитарный (эхинококковый или амебный),

- плевриты при особо опасных инфекциях (туляремийный, бруцеллезный, вызванный брюшнотифозным микробом или возникающий при сыпном тифе),

- микробные плевриты (инфицирование плевральной полости стафилококками, кишечной и синегнойной палочкой, пневмококками и т.д.)

- вирусные плевриты (возникающие при поражении вирусом гриппа, герпеса),

- грибковые плевриты (поражение плевры кандидозом, кокцидиозом, бластомикозом),

- плеврит, возникающий при ранениях или операциях на грудной клетке, из-за попадания в полость плевры микробов.

Классификация

В клинической практике принято выделять несколько видов плевритов, которые различаются по характеру выпота, образованного в полости плевры, и, соответственно, по основным клиническим проявлениям.

- Сухой (фибринозный) плеврит. Развивается на начальной стадии воспалительного поражения плевры. Зачастую на данном этапе патологии в полости легких еще нет инфекционных агентов, а возникающие изменения обусловлены реактивным вовлечением кровеносных и лимфатических сосудов, а также аллергическим компонентом. Из-за увеличения проницаемости сосудов под действием провоспалительных веществ в полость плевры начинает просачиваться жидкий компонент плазмы и часть белков, среди которых наибольшее значение имеет фибрин. Под влиянием среды в воспалительном очаге молекулы фибрина начинают объединяться и формируют прочные и клейкие нити, которые откладываются на поверхности серозной оболочки.

- Гнойный плеврит. Между листками серозной оболочки легкого скапливается гнойный экссудат. Данная патология является крайне тяжелой и сопряжена с интоксикацией организма. Без должного лечения представляет угрозу жизни пациента. Гнойный плеврит может образовываться как при непосредственном поражении плевры инфекционными агентами, так и при самостоятельном открытии абсцесса (или другого скопления гноя) легкого в плевральную полость. Эмпиема развивается обычно у истощенных пациентов, у которых существуют серьезные поражения других органов или систем, а также у людей со сниженным иммунитетом.

- Экссудативный (выпотной) плеврит. Представляет собой следующую после сухого плеврита фазу развития заболевания. На данном этапе воспалительная реакция прогрессирует, увеличивается площадь пораженной серозной оболочки. Снижается активность ферментов, расщепляющих нити фибрина, начинают формироваться плевральные карманы, в которых в дальнейшем может скапливаться гной. Нарушается отток лимфы, что на фоне повышенной секреции жидкости (фильтрация из расширенных кровеносных сосудов в очаге воспаления) приводит к увеличению объема внутриплеврального выпота. Данный выпот сдавливает нижние сегменты легкого с пораженной стороны, что ведет к уменьшению его жизненного объема. Как следствие, при массивном экссудативном плеврите может развиться дыхательная недостаточность – состояние, представляющее непосредственную угрозу для жизни больного. Так как жидкость, скопившаяся в плевральной полости, в некоторой степени снижает трение между листками плевры, на данной стадии раздражение серозных оболочек и, соответственно, интенсивность болевого ощущения несколько снижается.

- Туберкулезный плеврит. Зачастую его выделяют в отдельную категорию из-за того, что данный недуг довольно часто встречается в медицинской практике. Для туберкулезного плеврита характерно медленное, хроническое течение с развитием синдрома общей интоксикации и признаков поражения легких (в редких случаях и других органов). Выпот при туберкулезном плеврите содержит большое количество лимфоцитов. В некоторых случаях данный недуг сопровождается формированием фибринозного плеврита. При расплавлении бронхов инфекционным очагом в легких в полости плевры может попасть специфический творожистый гной, характерный для данной патологии.

Данное разделение в большинстве случаев является довольно условным, так как один вид плеврита нередко может переходить в другой. Более того, сухой и экссудативный (выпотной) плевриты рассматриваются большинством пульмонологов как различные стадии одного патологического процесса. Считается, что первоначально образуется сухой плеврит, а выпотной развивается лишь при дальнейшем прогрессировании воспалительной реакции.

Симптомы

Клиническая картина плеврита делится на сухую и экссудативную.

Симптомы экссудативного плеврита:

- общее недомогание, вялость, субфебрильное повышение температуры тела;

- боль в груди, одышка усиливаются, постепенное повышение жара – так происходит из-за коллапса легкого, органы средостения сдавливаются.

Острый серозный плеврит обычно имеет туберкулезное происхождение, характеризуется тремя стадиями:

- В начальном периоде (экссудативном) отмечается сглаживание или даже выбухание межреберного пространства. Органы средостения смещаются в здоровую сторону под воздействием большого количества жидкости в плевральной щели.

- Период стабилизации характерен уменьшением острых признаков: температура падает, боли в груди и одышка проходят. На данном этапе может проявиться плевральное трение. В острой фазе анализ крови показывает большое скопление лейкоцитов, которое постепенно приходит в норму.

- Часто бывает, что жидкость накапливается над диафрагмой, поэтому при вертикальном рентгене ее не видно. В этом случае необходимо произвести исследование в позиции на боку. Свободная жидкость легко перемещается в соответствии с положением туловища больного. Зачастую ее накопления сконцентрированы в щелях между долями, а также в области купола диафрагмы.

Симптомы сухого плеврита:

- грудная боль;

- общее нездоровое состояние;

- сухое покашливание;

- субфебрильная температура тела;

- локальные боли (в зависимости от места поражения);

- при пальпации ребер, глубоком дыхании, кашле болевые ощущения усиливаются.

В остром течение заболевания врач аускультативным путем диагностирует плевральный шум, который не прекращается после надавливания стетоскопом или кашля. Сухой плеврит, как правило, проходит без каких-либо негативных последствий – разумеется, при адекватном алгоритме лечения.

К острым симптомам, помимо описанного серозного плеврита относят гнойные формы – пневмоторакс и плевральную эмпиему. Они могут быть вызваны туберкулезной и другими инфекциями.

Гнойный плеврит вызван попаданием гноя в плевральную полость, где он имеет тенденцию к накапливанию. Следует учесть, что нетуберкулезная эмпиема относительно благополучно поддается лечению, однако при неадекватном алгоритме действий может перейти в более сложную форму. Туберкулезная эмпиема протекает тяжело, может быть хронической. Больной значительно теряет в весе, задыхается, испытывает постоянный озноб, мучается приступами кашля. Кроме того хроническая форма данной разновидности плеврита вызывает амилоидоз внутренних органов.

В случае не оказания оптимальной помощи возникают осложнения:

- остановка дыхания;

- разнесение инфекции по всему организму с током крови;

- развитие гнойного медиастинита.

Диагностика

Первоочередная задача в диагностировании плеврита — это выяснение местоположения и причины воспаления или опухоли. Для постановки диагноза врач детально изучает историю болезни и проводит первичный осмотр больного.

Основные методы диагностики плеврита легких:

- Анализы крови могут помочь определить, есть ли у вас инфекция, что может как раз и стать причиной развития плеврита. Кроме того, анализы крови покажут состояние иммунной системы.

- Рентген грудной клетки позволит определить, есть ли какое-либо воспаление легких. Также может быть проведен рентген грудной клетки в лежачем положении, что позволит свободной жидкости в легких сформировать слой. Рентген лежачего положения грудной клетки должен подтвердить, есть ли какое-либо жидкое наращивание.

- Компьютерная томография проводится уже в том случае, если находят любые отклонения на рентгене грудной клетки. Данный анализ представляет серию подробных, поперечных частных изображений грудной клетки. Изображения, произведенные компьютерной томографией, создают подробную картину внутренней части груди, что позволит лечащему врачу получить более детальный анализ раздраженной ткани.

- Во время плевроцентеза доктор вставит иглу в область грудной клетки, с помощью которой будет проводить тесты на обнаружение жидкости. Затем жидкость удаляется, ее анализируют на наличие инфекций. Из-за его агрессивного характера и связанных рисков этот тест редко делается для типичного случая плеврита.

- Во время торакоскопии делается маленький разрез в стенке грудной клетки и затем вставляется в грудную полость крошечная камера, приложенная к трубе. Камера определяет местонахождение раздраженной области, что позволит взять образец ткани для анализа.

- Биопсия полезна при развитии плеврита при онкологии. В данном случае используются стерильные процедуры и производятся маленькие разрезы в коже стенки грудной клетки. Рентген или компьютерная томография могут подтвердить точное место биопсии. Врач может использовать эти процедуры, чтобы ввести иглу биопсии легкого между ребрами в легкое. Затем берется небольшая выборка ткани легкого, игла удаляется. Ткань отправляется в лабораторию, где будет проанализирована на инфекции и аномальные клетки, совместимые с раком.

- С помощью ультразвука высокочастотные звуковые волны создают изображение внутренней части грудной полости, что позволит увидеть, есть ли какое-либо воспаление или жидкое наращивание.

Как только определены симптомы плеврита лечение назначается незамедлительное. На первом месте в лечении стоят антибиотики против инфекции. В дополнение к этому прописывают противовоспалительные препараты или другие болеутоляющие лекарства. Иногда прописывается микстура от кашля.

Лечение плеврита

Эффективное лечение плеврита полностью зависит от причины его возникновения и заключается в основном в устранении неприятных симптомов заболевания и улучшении самочувствия пациента. В случае сочетания воспаления легких и плеврита показано лечение антибиотиками. Плеврит, сопровождающий системный васкулит, ревматизм, склеродермию, лечится при помощи глюкокортикоидных препаратов.

Больному назначаются анальгетики, противовоспалительные препараты, антибиотики, средства для борьбы с кашлем и аллергическими проявлениями. При туберкулезных плевритах проводится специфическая терапия противотуберкулезными препаратами. При плевритах, возникших в результате опухоли легкого или внутригрудных лимфатических узлов, назначается химиотерапия. Глюкокортикостероиды используются при коллагеновых заболеваниях. При большом количестве жидкости в плевральной полости показано проведение пункции с целью отсасывания содержимого и введения лекарственных препаратов непосредственно в полость.

В период реабилитации назначается дыхательная гимнастика, физиотерапевтическое лечение, общеукрепляющая терапия.

Профилактика

Конечно, нельзя предугадать, как отреагирует организм на действие того или иного фактора. Однако любой человек в состоянии следовать простым рекомендациям по профилактике плевритов:

- Прежде всего, нельзя допускать осложнений при развитии острых респираторных инфекциях. Чтобы патогенная микрофлора не проникла на слизистую оболочку дыхательных путей, а затем и в плевральную полость, простудные заболевания нельзя пускать на самотек!

- При частых инфекциях дыхательных путей хорошо на время сменить климат. Морской воздух является отличным средством профилактики инфекций дыхательных путей, в том числе и плеврита.

- При подозрении на пневмонию лучше своевременно сделать рентген органов грудной клетки и начать адекватную терапию. Неправильное лечение заболевания увеличивает риск осложнения в виде воспаления плевры.

- Старайтесь укрепить иммунную систему. В теплое время года занимайтесь закаливанием, больше бывайте на свежем воздухе.

- Откажитесь от курения. Никотин становится первой причиной развития туберкулеза легких, который в свою очередь может спровоцировать воспаление плевры.

- Выполняйте дыхательные упражнения. Пару глубоких вдохов после пробуждения послужат отличной профилактикой развития воспалительных заболеваний органов дыхания.

Прогноз

Прогноз плевритов благоприятный, хотя напрямую зависит от ведущего заболевания. Воспалительные, инфекционные, посттравматические плевриты успешно излечиваются, и не влияют на качество дальнейшей жизни. Разве что в течение дальнейшей жизни на рентгенограммах будут отмечаться плевральные спайки.

Для профилактики образования спаек, которые образуются после удаления жидкости из плевральной полости, после лечения, когда стихнет острый период пациенту следует проводить реабилитационные процедуры — это физиотерапия, ручной и вибрационный массаж, обязательно проведение ежедневной дыхательной гимнастики (по Стрельниковой, с помощью дыхательного тренажера Фролова).