В медицине существует много аппаратов, которые могут использоваться для диагностики и лечения. Есть такое оборудование, которое с успехом применяется в разных отраслях медицинской науки. Одним из них является аппарат Боброва. Это устройство изначально использовалось только в проктологии, но затем его стали применять ЛОР-врачи и другие специалисты. Его механизм используется даже в современных генераторах.

Что представляет собой аппарат Боброва?

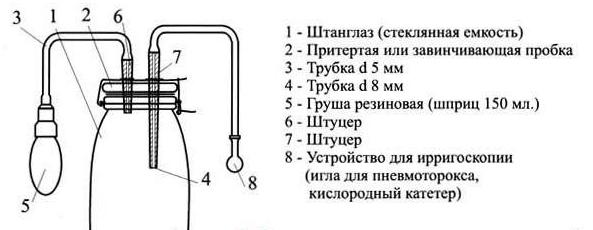

Это медицинское изобретение разработал отечественный хирург Бобров А. (1850-1904 гг). Его так и назвали — аппарат Боброва, предназначение которого заключается во вводе определенной жидкости. В качестве жидкости используют пятипроцентный р/р глюкозы или изотонический хлорид натрия. Ее вводят благодаря созданному избыточному давлению в специальном сосуде с градуировкой, путем нагнетания в него воздуха. Емкость градуированного сосуда составляет один литр. Он плотно закрывается пробкой из резины. В той же пробке существуют специальные отверстия, через которые вставляют две трубочки из стекла – коротенького и длинного размера.

Для чего он используется?

Аппарат предназначен для проведения обследования толстой кишки, которое называется ирригоскопией. Эта процедура является своеобразным рентгеном толстого кишечника. Происходит исследование с помощью введения в прямую кишку сернокислого бария. Это вещество считается контрастным, с помощью него можно увидеть форму, эластичность стенок толстого кишечника. Аппарат Боброва для ирригоскопии очень востребован, так как позволяет определить степень выполнения своих функций разных отделов кишечника и рельеф его слизистой оболочки.

Часто используют аппарат для увлажнения кислорода медицинских газов. Это необходимо делать для качественной помощи пациентам во время операций и других манипуляций в разных отраслях науки.

Также это устройство пользуется спросом не только в проктологии или гастроэнтерологии. Его используют и в других отраслях медицинской науки, а также других направлениях хозяйства человека. Этот уникальный аппарат очень помогает специалистам во время промывания ран различных полостей. Особенно популярны процедуры с использованием устройства в отоларингологии. Аппарат Боброва удобен тем, что промывать различными жидкостями и растворами можно удаленно, то есть не прикасаясь к месту локализации воспаления или раны.

Комплектация этого оборудования

Данное медицинское оборудование представляет собой баночную емкость, у которого есть герметично закрывающая крышка. Емкость устанавливают на специализированную стойку, совмещающую функции стойки и приборной ручки. В аппарате вакуум создается благодаря действию ручного или ножного отсасывателя, а давление — благодаря ручному нагнетателю, подобному ручным тонометрам. Аппарат снабжен специальной системой трубочек и наконечников.

Это медицинское оборудование может иметь в комплекте к аппарату нагнетания подключаемое устройство для ирригоскопии, а к аппарату для аспирации — аспираторую трубку с катетером. Все зависит от того, какая цена и предназначение устройства.

Принцип действия устройства

Принцип, по которому работает устройство и подача кислорода через аппарат Боброва, такой же, как и у старинных духов во флаконах. Таким же образом на горлышко флакончика закреплен очень любопытный механизм: маленькая крышка, имеющая мелкие отверстия, с которой соединен шланг с грушей. Когда на грушу происходит нажатие, то духи разбрызгиваются в разные стороны. Таким образом, подобное устройство послужило аналогом современного пульверизатора. Эти конструкции не раз были засняты в советском, и не только, кинематографе.

Через аппарат осуществляется подача увлажненного кислорода, если это необходимо для пациента. Регулируется давление с помощью натискателя, расположенного на груше. Однако при всех его положительных моментах, существует и опасность применения данного устройства. Если при работе будет избыток давления, то емкость может разорвать на части. Поэтому для соблюдения безопасности аппарат обматывают пластырем. Лучший выход – использовать специальную пробку, которая может выскочить в экстренных ситуациях.

Как подготовить аппарат к работе?

Аппарат Боброва необходимо каждый раз готовить к очередному сеансу работы. Это требует манипуляций, которые должны происходить в определенном порядке.

На патрубок (штуцер) надевают, прикладывая легкое усилие, трубку.

Заливается суспензия в емкость.

Присоединяется трубка к патрубку и груше из резины.

Присоединить ирригоскопическую систему к патрубку.

Обслуживание этого устройства

После того как аппарат Боброва выполнил свою функцию, его следует разобрать. Это необходимо делать сразу после использования, чтобы не собирался конденсат, различные осадки и не засыхало вливаемое вещество. Это необходимо сделать по определенному алгоритму.

Снимается пробка с банки.

Отсоединяются трубочки от штуцеров.

Те детали, которые находились в контакте с барием, необходимо тщательно вымыть и просушить.

Все детали, за исключением трубок, подвергаются стерилизации при температуре, не превышающей 150 гр.ц., а емкость подвергается дезинфекции 30% раствором Н2О2.

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы не забивались каналы штуцеров от суспензии бария. Поэтому их тщательно промывают и прочищают горячей водой. Если штуцер сильно износился, то его заменяют на новый. Как и любое устройство, это предполагает бережное и аккуратное использование. Ведь его составные части и жидкости, которые в него вливаются, должны быть максимально чистыми и стерильными, чтобы не занести какую-либо инфекцию в организм человека.

Обязательно нужно соблюдать все правила безопасности при работе с кислородом! Взаимодействуя с маслами и эфирным спиртом – он образует опасную взрывом смесь. В связи с этим к работе с аппаратом допускают только профессиональных, квалифицированных специалистов.

Вопрос №4

Дренированием называется оперативное вмешательство, обеспечивающее опок воздуха, крови или гноя из плевральной полости наружу. Различают откpытoe и закрытое дренирование. Первое предполагает отведение — содержимого плевральной полости наружу с помощью системы герметичных резиновых или силиконовых трубок, введенных через троакар. Эвакуация экссудата может быть активной (с помощью аппарата Боброва, водяного отсоса или электроотсоса) или пассивной (дренаж по Бюлау). Открытое дренирование осуществляется марлевыми тампонами после вскрытия плевральной полости. Показания:острая и хроническая эмпиема плевры, в т. ч. как осложнение абсцесса легкого с образованием бронхоплевральных свищей; эмпиема плевры вследствие несостоятельности шва культи бронха; пневмоторакс, не поддающийся лечению пункционным методом; контроль за интенсивностью кровотечения в плевральную полость (пассивный дренаж); послеоперационный период после вмешательства на органах грудной полости. Закрытое дренирование плевральной полости осуществляется обычно под местной анестезией 0,5% раствором новокаина. Скальпелем надсекается кожа и в плевральную полость вводится троакар. Стилет последнего извлекается и через канюлю в плевральную полость погружается перфорированная резиновая или пластмассовая трубка, которая фиксируется к коже 1-2 швами. В зависимости от избранного метода дренирования трубка присоединяется через банку Боброва к вакуум-аспиратору или опускается в сосуд с раствором антисептика. Для предупреждения аспирации воздуха и жидкости из банки при последнем методе дренирования на конец трубки одевается клапан, изготовленный из рассеченного на верхушке пальчика резиновой перчатки (дренаж по Бюлау). Уровень дренирования плевральной полости определяется содержимым плевральной полости. При пневмотораксе дренаж вводится через 2 межреберье по среднеключичной линии. Если у больного выявлен гемо- или пиоторакс, дренаж вводится в 7-8 межреберье по лопаточной или задней подмышечной линиям. При наличии ограниченных полостей точка дренирования намечается при рентгеноскопии. Для проточного дренирования эпмиемы плевры вводится два дренажа во 2 и 7 межреберье. Открытое дренирование плевральной полости в настоящее время осуществляется редко (хроническая ограниченная эмпиема плевры). Под общим или местным обезболиванием рассекаются мягкие ткани грудной стенки, поднадкостнично резецируется одно или несколько ребер, санируется полость гнойника и вводятся марлевые тампоны.

| | | следующая лекция ==> |

| Вопрос №3. Послеоперационная вентральная грыжа | | |

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Пневмоторакс является неотложным состоянием, требующим немедленной медицинской помощи.

Любой человек должен быть готов оказать экстренную помощь пациенту с пневмотораксом: успокоить, обеспечить достаточный доступ кислорода, немедленно вызвать врача.

При открытом пневмотораксе первая помощь состоит в наложении окклюзионной повязки, герметично закрывающей дефект в стенке грудной клетки. Не пропускающую воздух повязку можно сделать из целлофана или полиэтилена, а также толстого ватно-марлевого слоя.

При наличии клапанного пневмоторакса необходимо срочное проведение плевральной пункции с целью удаления свободного газа, расправления легкого и устранения смещения органов средостения.

Пациенты с пневмотораксом госпитализируются в хирургический стационар (в специализированные отделения пульмонологии). Врачебная помощь при пневмотораксе состоит в проведении пункции плевральной полости, эвакуации воздуха и восстановлении в полости плевры отрицательного давления.

При закрытом пневмотораксе проводится аспирация воздуха через пункционную систему (длинную иглу с присоединенной трубкой) в условиях малой операционной с соблюдением асептики. Плевральная пункция при пневмотораксе проводится на стороне повреждения во втором межреберье по среднеключичной линии, по верхнему краю низлежащего ребра. При тотальном пневмотораксе во избежание быстрого расправления легкого и шоковой реакции пациента, а также при дефектах легочной ткани, в плевральную полость устанавливается дренаж с последующей пассивной аспирацией воздуха по Бюлау, либо активной аспирацией посредством электровакуумного аппарата. Лечение открытого пневмоторакса начинается с его перевода в закрытый путем ушивания дефекта и прекращения поступления воздуха в полость плевры. В дальнейшем проводятся те же мероприятия, что и при закрытом пневмотораксе.

Клапанный пневмоторакс с целью понижения внутриплеврального давления сначала превращают в открытый путем пункции толстой иглой, затем проводят его хирургическое лечение.

Важной составляющей лечения пневмоторакса является адекватное обезболивание как в период спадения легкого, так и в период его расправления. С целью профилактики рецидивов пневмоторакса проводят плевродез тальком, нитратом серебра, раствором глюкозы или другими склерозирующими препаратами, искусственно вызывая спаечный процесс в плевральной полости.

При рецидивирующем спонтанном пневмотораксе, вызванном буллезной эмфиземой, показано хирургическое лечение (удаление воздушных кист).

Лечебная тактика зависит от вида пневмоторакса. Выжидательная консервативная терапия возможна при малых ограниченных закрытых пневмотораксах: больному обеспечивают покой, дают обезболивающие препараты. При значительном скоплении воздуха показано дренирование плевральной полости с так называемой пассивной аспирацией при помощи аппарата Боброва.

Дренирование плевральной полости производят под местной анестезией в положении больного сидя.

Типичным местом для дренирования является второе межреберье по передней поверхности грудной клетки (при ограниченных пневмотораксах выбирают точку над местом наибольшего скопления воздуха), где тонкой иглой послойно вводят в мягкие ткани 0,5 раствор новокаина объёмом 20 мл., после чего врач надсекает кожу и вводит в плевральную полость троакар — специальный инструмент, состоящий из острого стилета, всталенного в полую гильзу (тубус). После извлечения стилета через канал гильзы (тубуса) троакара хирург вводит в плевральную полость дренаж, а гильзу извлекает. Дренаж фиксируется к коже и подсоединяется к банке Боброва для осуществления пассивной аспирации.

При неэффективности пассивной аспирации прибегают к проведению активной аспирации, для чего систему из дренажей и банки Боброва подсоединяют к вакуум-аспиратору (отсосу). После полного расправления лёгкого дренаж из плевральной полости удаляют.

Дренирование плевральной полости считается относительно несложной хирургической операцией, не требующей от пациента никакой предварительной подготовки.

Рис. 3. — Схема устройства троакара:

При травматическом открытом пневмотораксе с массивным повреждением лёгкого показана неотложная операция под общим обезболиванием, заключающаяся в ушивании дефекта лёгкого, остановке кровотечения, послойном сшивании раны грудной стенки и дренировании плевральной полости. При спонтанном пневмотораксе, особенно рецидивирующем, для определения характера приведшей к нему патологии прибегают к торакоскопии — методу эндоскопического обследования, заключающемуся в исследовании плевральной полости пациента с помощью специального инструмента — торакоскопа, вводимого через прокол стенки грудной клетки. При обнаружении во время торакоскопии в лёгком булл, приведших к развитию пневмоторакса, возможно их хирургическое удаление при помощи специальных эндоскопических инструментов.

При неэффективности дренирования с пассивной или активной аспирацией и эндоскопических методик при торакоскопии в купировании пневмоторакса, а также при его рецидивах прибегают к открытому оперативному вмешательству — торакотомии, при котором плевральная полость вскрывается широким разрезом, выявляется и устраняется непосредственная причина пневмоторакса. С целью профилактики рецидива пневмоторакса искусственным образом вызывают образование сращений между висцеральным и париетальным листками плевры.