ИВЛ (искусственная вентиляция легких) — это метод аппаратной поддержки дыхания пациента, которая осуществляется путем проделывания в трахее отверстия — трахеостомы. Через него воздух поступает в дыхательные пути и удаляется из них, имитируя естественный дыхательный цикл (вдох/выдох). Параметры работы аппарата задаются различными режимами ИВЛ, предназначенными для создания подходящих конкретному пациенту условий вентиляции.

Как работает ИВЛ?

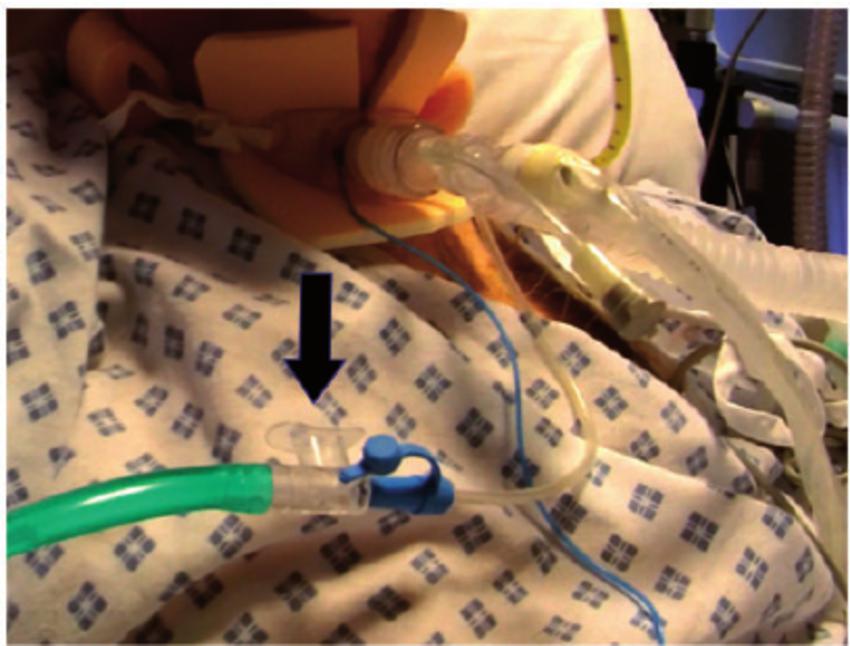

ИВЛ состоит из респиратора (прибора, осуществляющего вентиляцию) и интубационной трубки, которая соединяет дыхательные пути с аппаратом подачи и удаления воздуха. Такое устройство применяется только в условиях стационара. Через эндотрахеальную трубку осуществляется вдох и выдох, которые контролируются режимом вентиляции.

ИВЛ применяется в исключительных случаях. Назначается пациентам с недостаточным или же полностью отсутствующим естественным дыханием.

Что такое режимы ИВЛ?

Под режимом искусственной вентиляции легких понимают модель взаимодействия между пациентом и аппаратом ИВЛ, которая описывает:

- последовательность вдохов/выдохов;

- тип функционирования аппарата;

- степень замены естественного дыхания искусственным;

- способ контроля воздушного потока;

- физические параметры дыхания (давление, объем и т. д.).

Режим аппарата ИВЛ подбирается в зависимости от нужд конкретного пациента, объема и состояния его легких, а также способности к самостоятельному дыханию. Основная задача врача заключается в том, чтобы работа вентилятора помогала больному, а не мешала ему. Иными словами, режимы подстраивают работу аппарата под организм пациента.

Проблема интерпретации режимов искусственной вентиляции легких

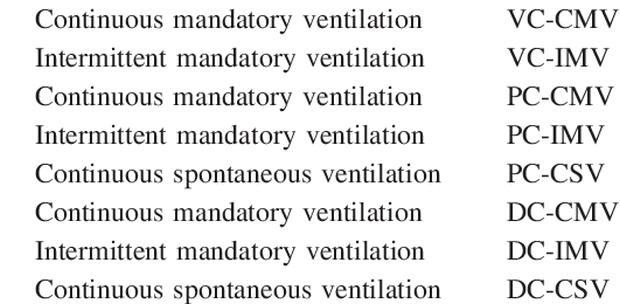

В современных аппаратах, выпускаемых различными фирмами, содержится огромное количество названий различных режимов ИВЛ: tcpl, HFJV, ITPV и др. Многие из них подчиняются правилам Американской классификации, а другие являются не более чем маркетинговым ходом. На основе этого часто возникает путаница по поводу того, что означает тот или иной режим, даже несмотря на развернутое пояснение каждой аббревиатуры. Например, IMV расшифровывается как Intermittent mandatory ventilation, что переводится как «принудительная перемежающаяся вентиляция».

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо иметь представление об общих принципах, на которых основаны режимы работы ИВЛ. Несмотря на то что единой утвержденной системы классификации аппаратного обеспечения дыхания до сих пор не разработано, можно объединять его виды в различные группы на основании тех или иных характеристик. Такой подход позволяет понять основные типы режимов вентиляции ИВЛ, которых не так уж и много.

В настоящее время предпринимаются попытки разработать единую стандартизированную систему классификации работы респиратора, которая упростила бы настройку любого аппарата под нужды больного.

Параметры функционирования

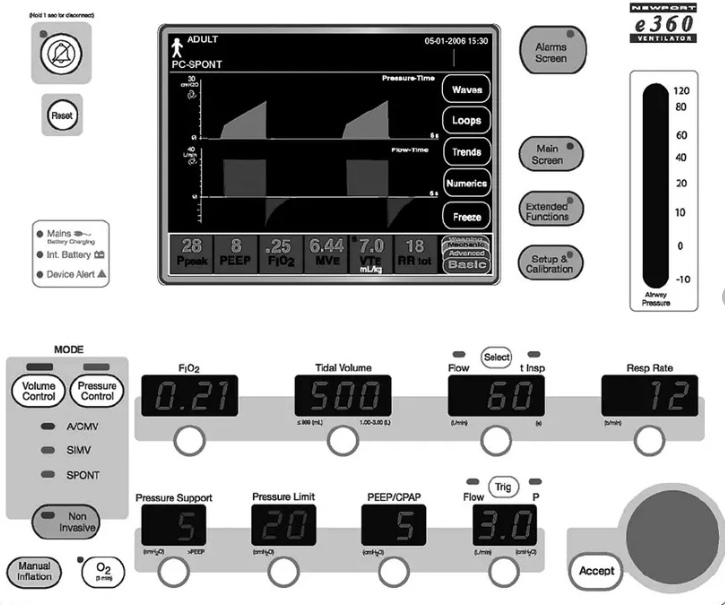

К параметрам режима ИВЛ относят:

- число аппаратных дыхательных циклов (в минуту);

- дыхательный объем;

- время вдоха и выдоха;

- среднее давление в дыхательных путях;

- содержание кислорода в выдыхаемой смеси;

- соотношение фаз вдоха-выдоха;

- объем выдыхаемого воздуха за минуту;

- минутный объем вентиляции;

- скорость подачи газовой смеси на вдохе;

- пауза в конце выдоха;

- пиковое давление в дыхательных путях на вдохе;

- давление в дыхательных путях во время плато на вдохе;

- положительное давление конца выдоха.

Режимы вентиляции описываются тремя характеристиками: триггером (потоком против давления), пределом и циклом.

Классификация режимов искусственной вентиляции легких

Существующая в настоящий момент классификация режимов ИВЛ учитывает 3 компонента:

- характеристика общей картины дыхания, включающая все контрольные переменные;

- тип уравнения, описывающего дыхательный цикл;

- указание вспомогательных операционных алгоритмов.

Эти три блока образуют трехуровневую систему, позволяющую максимально подробно описать каждый вид искусственной вентиляции. Однако для краткого описания режима достаточно только первого пункта. Второй и третий уровни необходимы для более тонкого различения похожих типов настроек ИВЛ.

На основе способа согласования вдохов-выдохов режимы ИВЛ подразделяются на 4 группы.

Основные типы режимов

В самой обобщенной классификации все режимы искусственной вентиляции подразделяются на 3 основных категории:

- принудительные;

- принудительно-вспомогательные;

- вспомогательные.

В основе этой дифференциации лежит степень замены естественного дыхания пациента аппаратным.

Принудительные режимы

При принудительном режиме ИВЛ на работу аппарата никак не влияет активность пациента. Самостоятельное дыхание при этом полностью отсутствует, а вентиляция легких исключительно зависит от заданных врачом параметров, совокупность которых называется МОДом. Последний включает настройку:

- объема или инспираторного давления;

- частоты вентиляции.

Любое проявление активности пациента респиратор игнорирует.

В зависимости от способа контроля дыхательного цикла выделяют 2 основных разновидности принудительных режимов ИВЛ:

- CMV (с регуляцией по объему);

- PCV (с регуляцией по давлению).

В современных аппаратах присутствуют также механизмы работы, в которых контроль по давлению совмещен с установленным дыхательным объемом. Такие объединенные режимы делают искусственную вентиляцию более безопасной для больного.

Каждый тип контроля имеет свои преимущества и недостатки. В случае регулируемого объема минутная вентиляция не будет выходить за рамки необходимых для пациента значений. Однако инспираторное давление при этом не контролируется, что приводит к неравномерному распределению воздушного потока по легким. При таком режиме возникает риск баротравмы.

Работа ИВЛ с контролем по давлению обеспечивает равномерную вентиляцию и снижает вероятность травмы. Однако гарантированный дыхательный объем при этом отсутствует.

При контроле по давлению аппарат перестает нагнетать воздух в легкие по достижении заданного значения этого параметра и сразу же переключается на выдох.

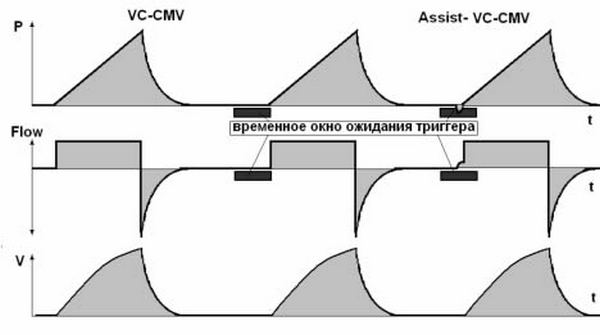

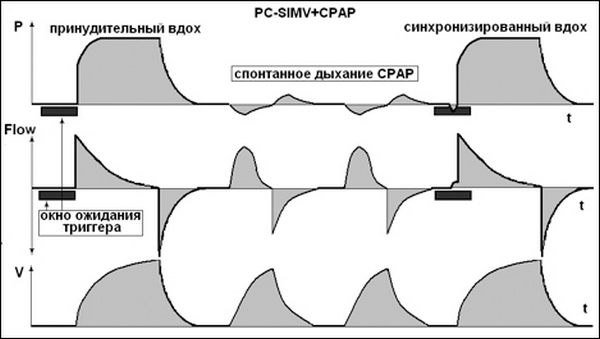

Принудительно-вспомогательные режимы

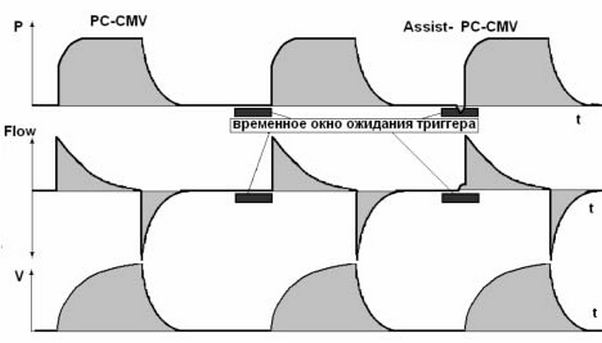

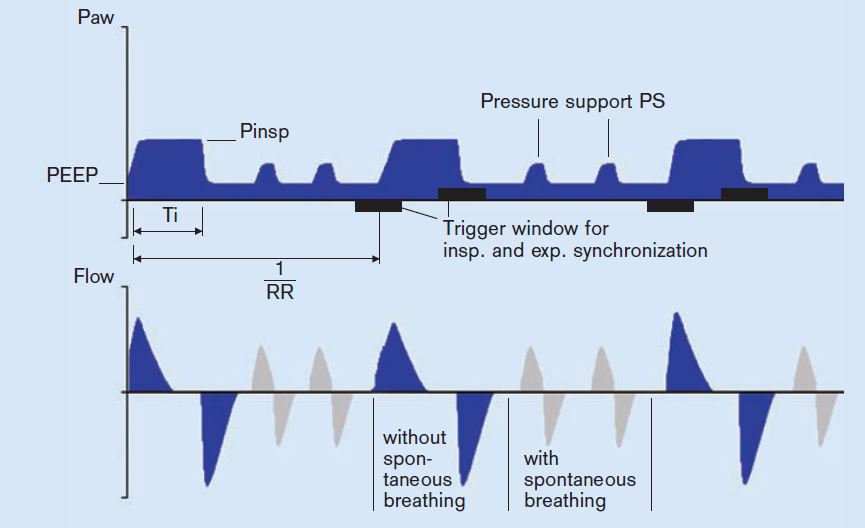

В принудительно-вспомогательных режимах совмещены 2 типа дыхания: аппаратное и естественное. Чаще всего они синхронизированы между собой, и тогда работа вентилятора обозначается как SIMV. При таком режиме врачом задается определенное число вдохов, часть которых может совершить пациент, а остальное «доделывает» ИВЛ за счет искусственной вентиляции.

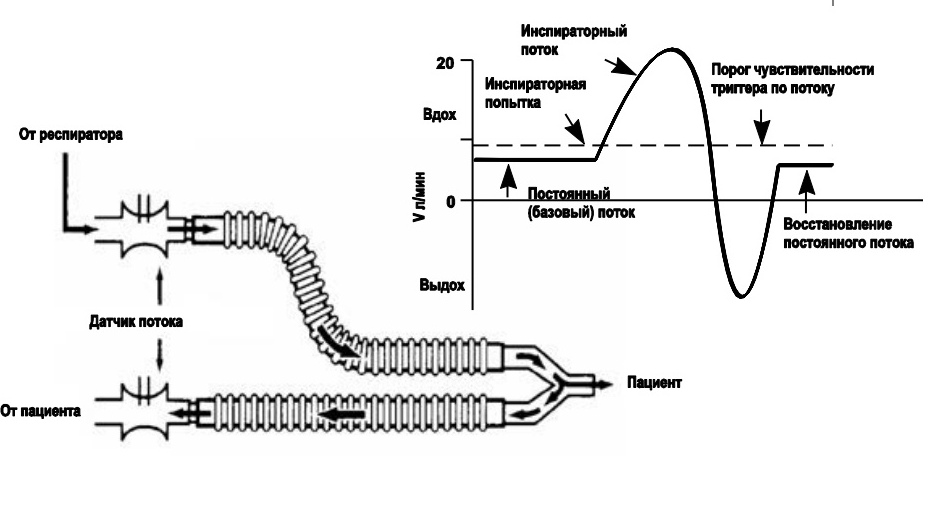

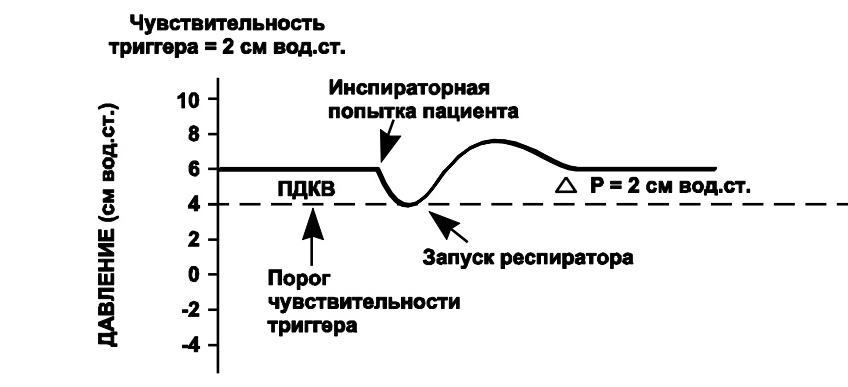

Синхронизация между вентилятором и больным осуществляется благодаря специальному пусковому механизму, который называется триггером. Последний бывает трех видов:

- по объему — сигнал срабатывает при поступлении в дыхательные пути определенного объема воздуха;

- по давлению — аппарат реагирует на скачкообразное снижение давления в дыхательном контуре;

- по потоку (наиболее распространенный тип) — пусковым сигналом служит изменение воздушного потока.

Благодаря триггеру аппарат ИВЛ «понимает», когда пациент пытается совершить вдох, и активирует в ответ заданные режимом функции, а именно:

- поддержку дыхания в инспираторной фазе;

- активацию принудительного вдоха при отсутствии соответствующей активности у больного.

Поддержка чаще всего осуществляется давлением (PSV), но иногда — объемом (VSV).

В зависимости от типа регуляции принудительных вдохов режим может иметь 2 названия:

- просто SIMV (контроль вентиляции по объему);

- P-SIMV (контроль по давлению).

Принудительно-вспомогательные режимы без синхронизации называются IMV.

Особенности SIMV

В этом режиме системе задаются следующие параметры:

- частота принудительных вдохов;

- величина давления/объема, которые аппарат должен создавать при поддержке;

- объем вентиляции;

- триггерные характеристики.

Во время работы аппарата пациент сможет совершать произвольное число вдохов. При отсутствии последних вентилятор будет генерировать принудительные вдохи с контролем по объему. В итоге частота инспираторных фаз будет соответствовать установленному врачом значению.

Вспомогательные режимы

Вспомогательные режимы ИВЛ полностью исключают принудительную вентиляцию легких. В таком случае работа аппарата носит поддерживающий характер и полностью синхронизирована с собственной дыхательной активностью пациента.

Различают 4 группы вспомогательных режимов:

- поддерживающие давлением;

- поддерживающие объемом;

- создающие положительное давление постоянного характера;

- компенсирующие сопротивление эндотрахеальной трубки.

Во всех типах аппарат как бы дополняет дыхательную работу пациента, доводя легочную вентиляцию до необходимого жизненного уровня. Стоит отметить, что такие режимы применяются только для стабильных больных. И все равно, во избежание риска вспомогательная вентиляция часто запускается вместе с опцией «апноэ». Суть последней заключается в том, что, если пациент в течение определенного временного отрезка не проявляет дыхательной активности, аппарат автоматически переходит на принудительный режим работы.

Поддержка давлением

Этот режим сокращенно называется PSV (аббревиатура от Pressure support ventilation). При таком типе работы ИВЛ аппарат создает положительное давление, сопровождающее каждый вдох пациента, таким образом обеспечивая поддержку естественной вентиляции легких. Функционирование респиратора зависит от триггера, параметры которого заранее устанавливаются врачом. В систему аппарата также вводится величина давления, которое должно создаваться в легких в ответ на попытку вдоха.

Поддержка объемом

Эта группа режимов называется Volume Support (VS). Здесь заранее задается не величина давления, а инспираторный объем. При этом система аппарата самостоятельно рассчитывает уровень поддерживающего давления, который необходим для достижения нужной величины вентиляции. Параметры триггера также определяются врачом.

Аппарат, настроенный по типу VS, нагнетает в легкие заданный объем воздуха в ответ на попытку вдоха, после чего система автоматически переключается на выдох.

Режим СРАР

Суть режима ИВЛ CPAP заключается в поддержке постоянного давления в дыхательных путях. При этом вентиляция носит спонтанный характер. CPAP может быть использован в качестве дополнительной функции к принудительным и вспомогательно-принудительным режимам. В случае самостоятельного дыхания пациента поддержка постоянного давления обеспечивает компенсацию сопротивления респираторного шланга.

Режим CPAP обеспечивает постоянное расправленное состояние альвеол. Во время вентиляции в легкие поступает влажный теплый воздух с повышенным содержанием кислорода.

Режим с двумя фазами положительного давления

Существует 2 модификации этого режима ИВЛ: BIPAP, который есть только в аппаратуре фирмы «Дрегер», и BiPAP, характерный для респираторов других производителей. Разница здесь заключается только в форме аббревиатуры, а схема работы аппарата и там, и там одинакова.

При режиме BIPAP вентилятор создает 2 давления (верхнее и нижнее), которые сопровождают соответствующие уровни дыхательной активности пациента (последняя носит спонтанный характер). Смена значений имеет интервальный характер и настраивается заранее. Между всплесками повышения проходит пауза, во время которой аппарат работает как CPAP.

Иными словами, BIPAP представляет собой режим ИВЛ, при котором в дыхательных путях поддерживается определенный уровень давления с периодическим всплеском повышения. Однако если верхний и нижний уровни давления сделать одинаковыми, то аппарат начнет функционировать как чистый CPAP.

При полном отсутствии дыхания пациента периодические всплески давления будут вызывать вынужденную вентиляцию, что равносильно принудительному режиму ИВЛ. Если больной сохраняет спонтанную активность на нижнем пике, но не поддерживает ее на верхнем, то работа аппарата будет аналогична искусственному вдоху. То есть CPAP превратиться в P-SIMV+CPAP — полувспомогательный режим с принудительной вентиляцией по давлению.

Если настроить работу аппарата таким образом, что значение верхнего и нижнего давлений совпадут, то BIPAP начнет функционировать как CPAP в чистом виде.

Таким образом, BIPAP — довольно универсальный режим ИВЛ, который может работать не только по вспомогательному, но также по принудительному и полупринудительному механизмам.

Режим АТС

Данный вид режима предназначен для того, чтобы компенсировать больному трудности с дыханием через эндотрахеальную трубку, диаметр которой меньше, чем у трахеи и гортани. Следовательно, вентиляция будет иметь гораздо большее сопротивление. Для того чтобы компенсировать его, респиратор создает определенное давление, которое устраняет пациенту дискомфорт на вдохе.

Перед тем как активировать режим АТС, врач вбивает в систему несколько параметров:

- диаметр эндотрахеальной трубки;

- характеристики трубки;

- процент компенсации сопротивлению (устанавливается на значении 100).

Во время работы аппарата дыхание пациента полностью самостоятельно. Однако АТС может быть использована в качестве дополнительной функции к другим режимам вспомогательной вентиляции.

Особенности режимов в реанимации

В реанимации режимы ИВЛ подбираются для больных с тяжелым состоянием и потому должны отвечать следующим требованиям:

- минимальная нагрузка на легкие (достигается путем снижения вентиляционного объема);

- облегчение поступления крови к сердцу;

- давление в дыхательных путях не должно быть высоким с целью исключения баротравмы;

- высокая частота циклов (компенсирует сниженный инспираторный объем).

Работа вентилятора должна обеспечивать пациента необходимым уровнем кислорода, но не травмировать дыхательные пути. Для больных с нестабильным состоянием всегда применяют принудительный или принудительно-вспомогательный режимы.

Тип вентиляции определяется в зависимости от патологии пациента. Так, при отеке легких рекомендован режим по типу РЕЕР с сохранением положительного давления на выдохе. Это обеспечивает уменьшение внутрилегочного объема крови, что благоприятно при данной патологии.

Однако на самом деле сигналы реанимационного оборудования чаще всего совершенно безобидны.

Читайте также:

Сборы в больницу

Пациента, поступающего в реанимацию, первым делом подключают к индивидуальному монитору для контроля гемодинамики: пульса, артериального давления, температуры тела, сатурации (насыщения крови кислородом). Для измерения всего этого используются провода с электродами. Они могут мешать пациенту, но тем не менее они необходимы. Монитор не только измеряет жизненные показания, но и подает сигнал, если показания выходят за границы нормы (чтобы медперсонал услышал и принял меры). В зависимости от причины изменений и величины отклонения сигналы могут быть разными — звуковыми или световыми.

Пугаться их не стоит — иногда монитор сообщает всего лишь о незначительном повышении пульса или давления. Следует также помнить, что монитор может засигналить при потере контакта, а это часто происходит, когда пациент, ворочаясь в постели, случайно отцепляет от себя провода или отклеивает липучки электродов. В этом случае нужно всего лишь вернуть проводок на место.

Электронные капельницы-дозаторы очень удобны в работе. Некоторые препараты, такие, как адреналин или допамин, рассчитываются с точностью до микрограмма на килограмм веса. Вручную так настроить обычную капельницу очень сложно, а умный аппарат сам рассчитывает скорость введения, если в него забить нужные параметры — концентрацию, объем лекарства и вес пациента.

Аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) также издают сигналы в рабочем режиме. Когда пациент начинает просыпаться (выходить из комы) и возникают самостоятельные дыхательные движения, аппарат начинает сигналить из-за рассинхронизации. Так что если по соседству вдруг начинает попискивать аппарат ИВЛ, это может означать, что пациент просыпается.

Еще ИВЛ обычно сильно шумят, и другие пациенты (а в палате реанимации зачастую лежат несколько человек) иногда просят отключить компрессор. Конечно, это невозможно. Приходится объяснять, что этот шумный аппарат помогает другому пациенту дышать и отключать его ни в коем случае нельзя.

Искусственной почкой называют аппараты для экстракорпоральной (проходящей вне организма) детоксикации. Некоторым пациентам такие процедуры требуются постоянно, некоторым устройство подключают при острой почечной недостаточности, связанной с сепсисом или синдромом позиционного сдавления и при тяжелых интоксикациях.

Это делается через специальный катетер, установленный в центральную вену (яремную, подключичную, бедренную). В искусственную почку загружена специальная программа, которая рассчитывает скорость потока раствора. Когда раствор подходит к концу, почка подает сигнал. Также почка сигналит, когда следует заменить фильтр или когда заполняются емкости с эффлюентом (отработанным раствором).

Искусственная почка — очень чувствительный аппарат, она реагирует даже на небольшое изменение давления. Например, если катетер стоит в бедренной вене, а пациент согнул ногу, почка издаст сигнал тревоги, потому что зажатая вена и невозможность забрать кровь приведет к остановке системы. Такой сигнал отличается от штатного оповещения и звучит довольно громко.

В отделении реанимации может работать несколько аппаратов — заменителей почки. У разных моделей сигналы отличаются друг от друга, и по звуку врач всегда может определить, какая именно почка сигналит и что этот сигнал означает.

Информация

Физиология дыхания

Анатомия

Проводящие пути

Нос — первые изменения поступающего воздуха происходят в носу, где он очищается, согревается и увлажняется. Этому способствует волосяной фильтр, преддверие и раковины носа. Интенсивное кровоснабжение слизистой оболочки и пещеристых сплетений раковин обеспечивает быстрое согревание или охлаждение воздуха до температуры тела. Испаряющаяся со слизистой оболочки вода увлажняет воздух на 75-80%. Длительное вдыхание воздуха пониженной влажности приводит к высыханию слизистой оболочки, попаданию сухого воздуха в легкие, развитию ателектазов, пневмонии и повышению сопротивления в воздухоносных путях.

Трахея — основной воздуховод, в ней согревается и увлажняется воздух. Клетки слизистой оболочки захватывают инородные вещества, а реснички продвигают слизь вверх по трахее.

Бронхи (долевые и сегментарные) заканчиваются концевыми бронхиолами.

В альвеолах происходит газообмен между кровью легочных капилляров и воздухом. Общее число альвеол равно примерно 300 млн., а суммарная площадь их поверхности — примерно 80 м 2 . Диаметр альвеол составляет 0,2-0,3 мм. Газообмен между альвеолярным воздухом и кровью осуществляется путем диффузии. Кровь легочных капилляров отделена от альвеолярного пространства лишь тонким слоем ткани — так называемой альвеолярно-капиллярной мембраной, образованной альвеолярным эпителием, узким интерстициальным пространством и эндотелием капилляра. Общая толщина этой мембраны не превышает 1 мкм. Вся альвеолярная поверхность легких покрыта тонкой пленкой, называемой сурфактантом.

при низком давлении растяжения, уменьшает действие сил, вызывающих накопление жидкости в тканях. Кроме того, сурфактант очищает вдыхаемые газы, отфильтровывает и улавливает вдыхаемые частицы, регулирует обмен воды между кровью и воздушной средой альвеолы, ускоряет диффузию СО2, обладает выраженным антиокислительным действием. Сурфактант очень чувствителен к различным эндо- и экзогенным факторам: нарушениям кровообращения, вентиляции и метаболизма, изменению РО2 во вдыхаемом воздухе, загрязнению его. При дефиците сурфактанта возникают ателектазы и РДС новорожденных. Примерно 90-95% альвеолярного сурфактанта повторно перерабатывается, очищается, накапливается и ресекретируется. Период полувыведения компонентов сурфактанта из просвета альвеол здоровых легких составляет около 20 ч.

2. Резервный объем вдоха (РОвд – IRV – Inspiratory Reserve Volume) — объем, который может дополнительно поступить после спокойного вдоха, т.е. разница между нормальной и максимальной вентиляцией. Нормальное значение: 2-2,5 л (около 2/3 ЖЕЛ).

увеличением скорости потока (форсирование вдоха или выдоха) сопротивление дыхательных путей увеличивается.

Сопротивление дыхательных путей в норме составляет:

4. Повышенная вентиляция — любое увеличение альвеолярной вентиляции по сравнению с уровнем покоя, независимо от парциального давления газов в альвеолах (например, при мышечной работе).

12.Асфиксия — остановка или угнетение дыхания, связанные, главным образом, с параличом дыхательных центров или закрытием дыхательных путей. Газообмен при этом резко нарушен (наблюдается гипоксия и гиперкапния).

В целях диагностики целесообразно различать два типа нарушений вентиляции — рестриктивный и обструктивный.

Острая дыхательная недостаточность

| Вид гипоксии | Причины |

| Гипоксическая гипоксия | |

| Гемическая гипоксия | |

| Циркуляторная гипоксия | |

| Гистотоксическая гипоксия |

Классификация ОДН В соответствии с вышеизложенным (с позиции оказания экстренной помощи), в первую очередь нужно классифицировать ОДН по тяжести. Наиболее удобно в реаниматологии классифицировать все синдромы, связанные с органной недостаточностью (точнее – с функциональной недостаточностью того или иного органа) по степени компенсации – способности выполнять свои функции. Любую недостаточность можно разделить на компенсированную, субкомпенсированную и некомпенсированную. Взяв для аналогии классификации Дембо А.Г. (1957), Rossier (1956), Малышева В.Д. (1989) можно разделить ОДН на: — Субкомпенсированную, когда при выраженном напряжении функции дыхания поддерживается нормальный газовый состав крови и уже не полностью удовлетворяются метаболические потребности организма. Клинически в состоянии покоя ЧДД более 30 в мин, газы крови – РаО2 в норме или несколько снижено, РаСО2 может быть снижено, КЩС – метаболический ацидоз, ЖЕЛ менее 30 мл/кг. По Дембо — 2 вид, по Rossier – парциальная, по Малышеву — II стадия. — Некомпенсированную, когда при выраженных нарушениях механики дыхания не поддерживается нормальный газовый состав крови и уже абсолютно не удовлетворяются метаболические потребности организма. Клинически в состоянии покоя ЧДД более 35 в мин или брадипноэ ( 1, увеличивается физиологическое мертвое пространство, сокращается площадь реального газообмена. Как итог, прогрессирует гипоксемия и гипоксия, которые невозможно компенсировать развивающимся тахипноэ. Для ТЭЛА, кроме того, характерны выраженные гемодинамические нарушения и явления правожелудочковой недостаточности, что усугубляет ситуацию. Искусственная вентиляция легкихОднако на практике существенное отрицательное влияние ИВЛ на функцию почек наблюдается достаточно редко. Вероятно, положительное влияние на оксигенацию адекватно проводимой ИВЛ все-таки превалирует над отрицательным антидиуретическим эффектом. И в практике автора, и по данным литературы нередки случаи, когда при развивающейся олигурии на фоне гипоксии различного генеза (ОРДС, артериальная гипотен-зия, гестозы) перевод больных на ИВЛ (в комплексе с другой терапией) сопровождался увеличением диуреза вплоть до полиурии. Надо думать, это связано с устранением гипоксии, снижением уровня катехоламинов, купированием спазма артериол и т. д. Прогрессирование олигурии чаще всего обусловлено другой причиной (например, органическими изменениями почек, нескоррегированной гиповолемией, эндогенной или экзогенной интоксикацией). Возможное отрицательное действие ИВЛ на функцию печени и ЖКТ связано со следующими механизмами: Принципы работы аппаратов ИВЛСущность работы любого приспособления или аппарата для проведения ИВЛ заключается в том, что необходимо сделать вдох — вдуть в лёгкие газовую смесь, и потом обеспечить выдох — возможность удаления из лёгких этой смеси. Существуют несколько способов осуществления цикличности: — По давлению – аппарат контролирует давление в дыхательном контуре и по заданным величинам давления в конце вдоха и выдоха обеспечивает цикличную ИВЛ. Принцип работы следующий – генератор сжатой газовой смеси (компрессор, турбина) осуществляет вдох – раздувает лёгкие, пока в них не поднимется давление, например до 18 см.вод.ст., после чего срабатывают клапана и лёгким пациента даётся возможность освободиться от избыточного давления, удалив отработанную газовую смесь и снизив давление, например до 0 см вод.ст. Затем опять начинается вдох, опять до достижения 18 см.вод.ст. и т.д. Изменяя величины давления для срабатывания клапанов и производительность генератора можно менять параметры ИВЛ – ДО, ЧД и МОД. — По частоте – аппарат контролирует время фаз дыхательного цикла – вдоха и выдоха. Зная частоту дыхания и соотношения длительности фаз, можно рассчитать длительность вдоха и выдоха. Например, ЧД – 10 в минуту, значит на один дыхательный цикл (вдох+выдох) уходит 6 секунд. При соотношении вдох:выдох (I:E) – 1:2, длительность вдоха составит 2 секунды, выдоха 4 секунды. Принцип работы следующий – генератор сжатой газовой смеси (компрессор, турбина) осуществляет вдох – раздувает лёгкие в течении 2-х секунд, после чего срабатывают клапана и лёгким пациента даётся возможность освободиться от отработанной газовой смеси в течении 4-х секунд. Изменяя ЧД (и/или I:E) и производительность генератора можно менять ДО и МОД. — По объёму – аппарат контролирует объём газовой смеси, нагнетаемой в лёгкие пациента, обеспечивая ДО. Затем даётся время для освобождения от отработанной газовой смеси. Изменяя ДО и производительность генератора (МОД), при заданном соотношении I:E, можно изменять ЧД. Достаточно давно появился (ещё в РО-5), но только сейчас широко используется ещё один принцип управления цикличностью: В более современном представлении классификацию по принципу обеспечения цикличности можно представить в следующем виде: detector |